残留基準超過でも摂取安全基準は下回っている

残留農薬に関する重要な2つの基準が、摂取安全基準と残留基準である。

このうち、消費者にとって最も大事な基準が摂取安全基準で、国が農薬成分ごとに設定している。通常、多くの毒性試験で無毒だった量の、100倍厳しい値が採用される。

いっぽうで残留基準とは、生産者などの農薬使用者が、国が定めた農薬の使用方法を守っているかどうかを確認するための基準である。そのため消費者の安全と、直接的には関係がない。たまに「残留基準の○倍超過した」と騒がれることがあるが、残留基準を超過しても、たいていは摂取安全基準を大きく下回っており、毒性学的には問題がない。

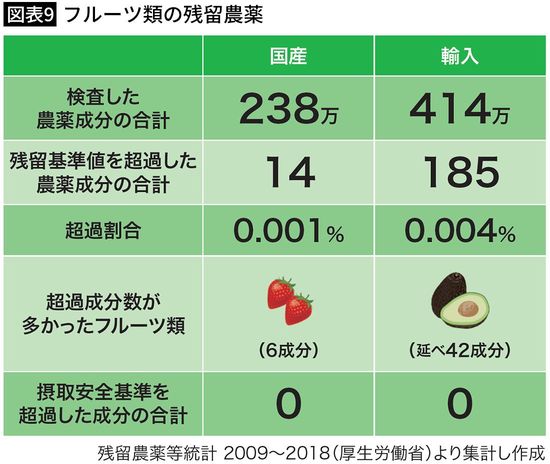

基準値超過は10年間で「652万分の199」

自治体は、地域の中核的な、青果卸売市場や小売店などで、食料品を抜き取り、残留農薬検査をおこなう。輸入食品については、空港や港湾の検疫所でも検査がおこなわれる。フルーツについては洗わずに、多くが外果皮ごと検査されている。

残留基準を超過している場合は公表され、摂取安全基準を脅かす量なら大々的なニュースになる。

国が2023年4月時点で公表していた、直近10年間(2009~18年度)の、フルーツ類(アボカド、梅、香酸柑橘、乾燥果実を含む)の検査農薬成分数は、国産と輸入合計で、延べ652万。うち基準値を超過したのが延べ199成分だった。