宮中に戻った定子に貴族が反発した理由

ところが、それでも一条天皇は、「退場」したはずの定子にこだわり続けた。

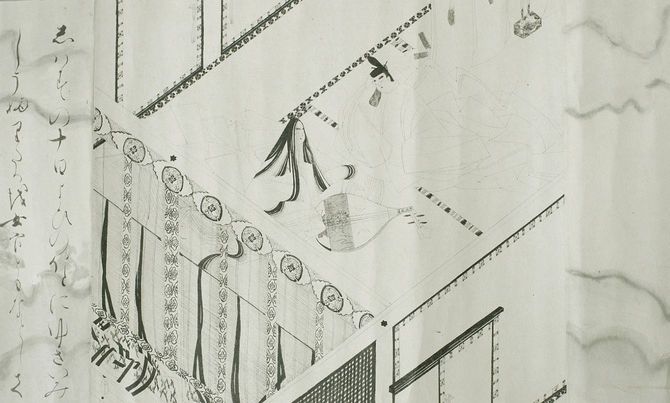

翌長徳3年(997)3月25日、詮子の病気快癒を期して大赦が行われ、伊周と隆家の兄弟も帰京が許された。すると6月、一条天皇は定子の身柄を、中宮職の事務所である職の御曹司に移した。彼女を宮中に戻して復権させようとしたのである。

これについて、ドラマで秋山竜次が演じている藤原実資は日記『小右記』にこう書いている。

「今夜、中宮、職の宮司に参り給ふ。天下甘心せず。かの宮の人々、『出家し給はず』と称すと云々。はなはだ稀有の事なり(今夜、中宮定子様は、職の御曹司にお移りになる。しかし、みなこのことを甘く見てはいない。中宮に使える人たちは『定子様は出家していらっしゃらない』といっているようだが、そんなことはありえない)」

実資の言葉から、当時の貴族社会が、定子が宮中に戻ることに大きく反発したことが伝わる。それは感情論ではなかった。中宮は天皇家の一員だから神事を務める義務がある。しかし、出家して尼、つまり仏教の僧になってしまうと、神事には関われない。だから、定子の周囲は「出家していない」と考えたかったわけだが、そんな理屈はとおらなかった。

常識を超越した「二人の関係」

それでもなお、一条天皇は定子を寵愛し続けたのだから、その愛はそれこそ、海よりも深かったのかもしれない。

正暦元年(990)1月25日、定子が数え15歳で入内したとき、一条天皇は11歳だった。以後、長徳の変が起きるまで、一条天皇はただ一人の后として定子に接してきた。おそらく定子と一条天皇のあいだは、母子密着にも近いほど距離が近接していたのではないだろうか。妻であると同時に、友だちであり、姉であり、母であるような。

この寵愛に周囲はひたすら戸惑うことになった。娘を入内させた藤原公季や顕光はもとより、長女の彰子を入内させる機会をうかがっていた道長も、気が気ではなかったことは想像にかたくない。

というのも、当時の宮廷社会では、上級貴族はほとんど例外なく権力闘争を繰り広げた。そして、権力を制するためには、後宮を制する必要があった。だから、だれもが自分の恋心などは後回しにして、権力を制するのに有利な結婚をし、娘を後宮に送り込んだ。むろん娘たちは自分の役割を認識しており、天皇もそうした事情を理解したうえで、后や女御を受け入れた。

ところが、一条天皇は、定子がからむとこうした常識を超越した。それは当時の宮廷社会では異例のことだった。むろん、源氏の血筋、すなわち天皇の血筋を入れるために倫子や明子と結婚した道長には、まったく理解できない行動だっただろう。