集中して丁寧に読んだはずが頭に残らないのはなぜか

次に、2つめの「脳で速くわかる」についてです。

じっくり丁寧に時間をかけて、集中して読んだつもりなのに、内容をほとんど覚えていない。そんな「ざんねんな読書体験」をしたことのある人が少なくないでしょう。

多くの人が、がんばって集中して読もうとすればするほど反対に読書スピードが遅くなる、というジレンマに悩まされています。

なぜ集中して読んでいるのに、内容が頭に残らないのでしょうか?

脳には、記憶するための「ワーキングメモリ」という能力があります。

これはパソコンやスマホの容量のようなもので、一時的に脳に情報を保持するための能力です。

1冊の本を集中して読んだとしても、ワーキングメモリの容量は限られているため、その内容を大量に覚えることは不可能なのです。

集中して読もうが、いい加減に読もうが、ワーキングメモリの容量以上は記憶できないといえます。

また、何らかの訓練をしていない限り、集中して読むと必然的に「音読」になってしまうので、読書スピードも遅くなります。文章を「音」に変換するので、その分ワーキングメモリを過剰に使用してしまうのです。

その結果、時間をかけてじっくり読んだのに何も覚えていない、という悲しい事態になってしまいます。

「がんばって読まなきゃ」が記憶力低下を引き起こす

それどころか、「集中して読む」「無理やり覚えようとする」読書は、脳にメモリ不足を引き起こす可能性もあります。

パソコンやスマホで、ソフトやアプリをたくさん起動させると、動きが遅くなったり固まってしまったりすることがあります。メモリが不足して、情報処理が追い付かなくなったからです。

脳も同じで、「がんばって読まなきゃ」という雑念やプレッシャー、読書への苦手意識などの思考の空回りやノイズがあると、ワーキングメモリが満杯になってしまい、記憶力の低下を引き起こしてしまうのです。

そして、脳内が情報過多になると、脳疲労が蓄積し、この点からも読書スピードを遅らせます。集中して読書すると、ついつい眠くなってしまうのは、脳に過度の負担を与えているからなのです。

これらを総括すると、「集中して読む」ことにはなんのメリットもないことが分かります。

では、どうすればいいのか?

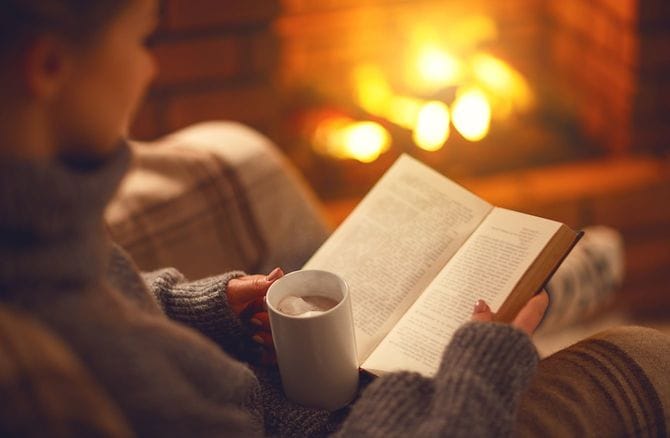

集中状態の反対、「リラックス状態」で読めばいいのです。

リラックス状態で読むと、脳への負荷が軽減し、視野でとらえた文字の意味を高速で理解できるようになります。直感が働きやすくなるので、文字を音声化しなくても「先読み」してわかるのです。