日本の金融政策の歴史を振り返る

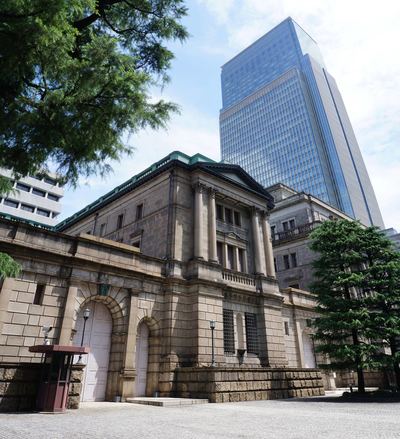

1985年のプラザ合意以降、日本銀行総裁は基本的に金融政策を引き締めることと円安を支持していたが――福井俊彦総裁(任期は2003〜08年)の前半を除くと――実際には円高でデフレ気味の経済運営が続いていた。日本経済は需要が不足してデフレ基調で低迷し、企業も新しい投資を抑えたため労働市場に活気がなかった。投資がなければ技術の進歩も期待できず、国内の生産性の向上も見られない「低圧経済」であった。

この状態を打ち破ったのが、2012年からの第2次安倍晋三政権だ。日銀総裁に黒田東彦氏を任命し、従来よりもはるかに積極的な「異次元の金融緩和政策」を実施した。円安が進み企業収益が増加し雇用も活発化、特に女性を中心とする雇用市場を拡大した。日本経済に活気が戻ると、企業も新しい投資に積極的になり、生産性も向上した。この段階では私は、円高を阻止して日本経済に活気をもたらした、いわゆる「高圧経済」の政策方向に大賛成であった。

ところが近ごろは、事情が一変して円高でなく円安のほうが目立つようになった。日本の学者が海外出張で私に会いに来る約束があったのに、「アメリカ出張ができなくなりました」という連絡をもらうことがある。おそらく円安になって航空料金や旅費が高くなり、研究費で賄いきれなくなったのであろう。日本の学者が、特に若い人たちが、頭の柔軟なうちに十分に学問や海外事情、政策論争を現地で学べなくなるのは心配だ。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント