男女ともに勉学と仕事に追われ、生活にゆとりがない

【海老原】前回の話を振り返りましょう。

女性の高学歴化と社会進出が進むと、当然、彼女らの職業能力が高まり、企業は女性を辞めさせなくなります。結果、長く働いてもらえるよう「家事・育児」と仕事を両立できるような制度や支援を用意する社会になります。

一方で、男女平等に近づくほどに、女性も男性同様に、勉学と仕事に追われ、生活にゆとりが少なくなっていく。だから、「女性は30歳までに結婚して子どもを産むべき」と言われても、帳尻が合うはずありません。この矛盾をどうしていくか考えたいという話でした。

権丈先生には、働き方や生活に「余裕」を持たせるための、グランドデザインになるような対応指針を教えていただきたいのですが。

時間的ゆとりと経済的ゆとり

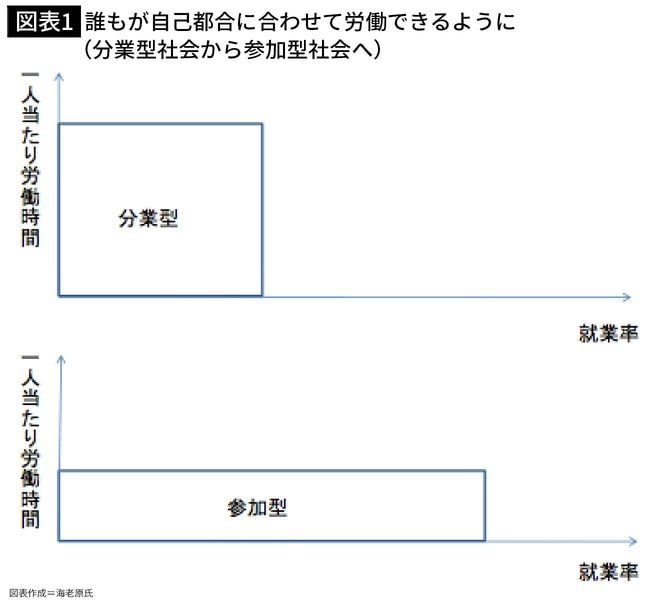

【権丈】社会全体のフォーメーションで説明しますね。労働力の活用方法には分業型社会、参加型社会という2つのタイプがあります。前者は、1人当たりの労働時間が長く、かつ限られた人が働く社会。後者はその逆で、1人当たりの労働時間が短く、より多くの人が働く社会です。

長時間労働できる人たちが減っている中で、以前と比べ、短い時間であっても多くの人に働いてもらおうというわけです。ワーク・ライフ・バランスの考え方に親和的なのは後者になります。日本は、長らく前者の男女の働き方の違いを前提にした、つまり性別役割分担で、男は外で長い時間働くという社会でしたが、現在は、男女共同参画が進められるようになり後者の社会に移行しつつあるといえます。

【海老原】人生に余裕を持たせるという意味では、分業型から参加型へのフォーメーションチェンジはまさに得策ですね。ただ、当然、労働時間を短くすれば、それだけ収入は減るでしょう。そうすれば、金銭面での余裕がなくなります。この点、どう考えますか?