クルマの「ドケドケ運転」にも効果あり

その結果、自転車が左側通行を守るようになった。これまでは左右デタラメに走っていたのが、矢羽根通りに左側通行。これで出会い頭の事故が減った。右側通行する逆走自転車が事故の原因であることは前回記事で解説した通りだ。

もうひとつ画期的だったのが、これら路面のピクトグラムを整備したら、クルマの平均スピードが落ちたことだ。

これは歩行者にも非常に評判がよく、これまで「ドケドケ運転」をしていたクルマがおとなしくなったという(京都市の担当者の話)。

その結果、どうなったか。今回の記事の主旨はここにある。

目に見える結果が出たのである。

ライバル大阪市と明暗分かれる

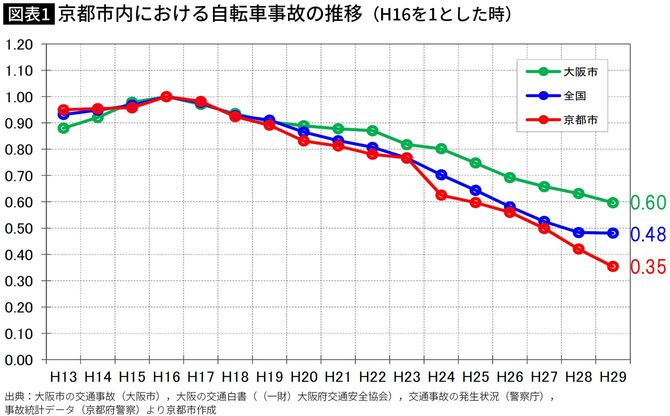

図表1をごらんいただきたい。京都市が自転車総合政策をスタートさせたのが前述したように平成22年(2010年)のことだ。

まずは自転車事故の総数。平成22年の翌々年から、事故数がぐっと減っていく。翌々年からというタイムラグは当然で、スタート年はコンセプトと施策案を決めるばかりだったからだ。翌年に工程表に従って実際の施工を行う。結果が出るのが最短でも翌々年というわけだ。

全国平均と一緒に大阪市を並べているのが「すぐ近くのライバル都市」みたいな対抗意識を感じるのだが、公式的に言うと「最も自転車分担率の高い大阪と比較して」ということらしい。

そんなことは置いておいて、この減り方に驚かないだろうか。京都の自転車政策は、明らかに「吉」と出たのである。

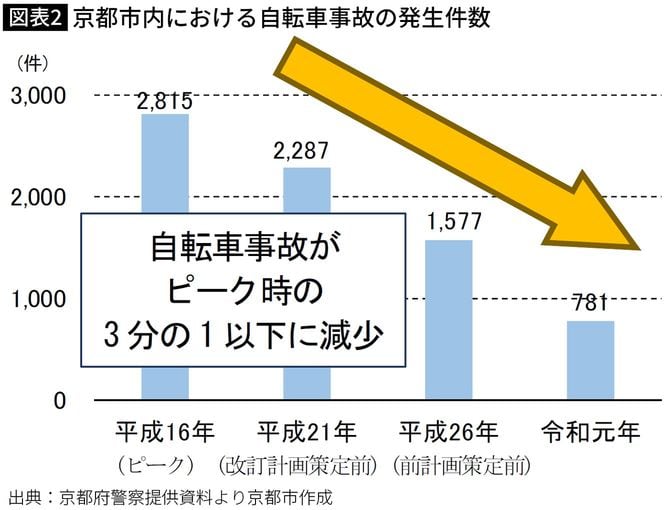

事故件数がピークだった平成16年から比較すると、よりその効果がわかるだろう。