3.11後、地盤のひずみ状態は変わった

これまで非常によく動いてきた断層は、これからも頻繁に動く可能性があります。他方、それほど動かなかった断層は、今後もあまり活発には動きません。こうした特徴を個々の断層ごとに研究者は調査します。

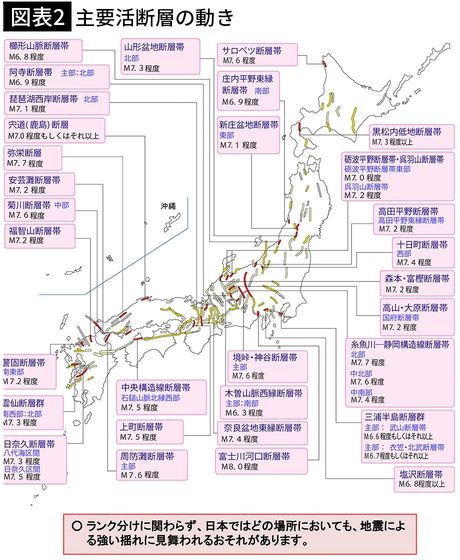

国の地震調査委員会は、日本列島に2000本以上存在する活断層の中でも、特に大きな地震災害を引き起こしてきた114本ほどの活断層の動きを注視してきました。

東日本大震災は、東日本が乗っている北米プレート上の地盤のひずみ状態を変えてしまいました。そのために地震発生の形態がまったく変わった、と考える地震学者も少なからずいます。

実際、地震のあとに日本列島は5.3メートルも東側(太平洋側)へ移動してしまいました。また太平洋岸に面する地域には地盤が最大1.6メートルも沈降したところがあるのです。巨視的に見ると、東北地方全体が東西方向に伸張し、一部が沈降したと言えます。つまり、陸地が海側に引っ張られてしまったのですが、これは海の巨大地震が起きたあとに必ず見られる現象です。

新たな場所で地震が起き始めている

では、このことは何を意味するのでしょうか。いままで巨大な力で押されていた東北地方や関東地方が乗っている北米プレートが、今度は思いきり水平方向に引き延ばされたのです。その結果、いままでとは違った力が地面に働き出しました。

これまでは、横から押されることによって、地面の弱い部分が耐えきれなくなってせり上がる断層が、内陸で直下型の地震を起こしてきました。私たちは地質調査からこうした断層(「逆断層」といいます)を見つけ、地図に記入してきました。もちろん、そのデータは活断層地域として、専門家でなくとも一般の人々も簡単に手に入れることができます。

ところが今度は、ゴムを伸ばすように大地が引き延ばされたのです。そして地殻の弱いところが断層として動き出します。今度の断層は「正断層」といいますが、困ったことにいままで地震が起きてこなかった場所でも地震が起き始めました。