この20年は「慶應の時代」だったのだが…

早稲田と慶應の両校が国内トップ私大として双璧を成しているのはもはや疑いようのない事実だろう。

東大受験生の併願先トップといえば、早慶のいずれかであるし、何十年も前から「私大の雄」としてライバル関係にある。受験に限らず、六大学のスポーツの試合でも「早慶戦」が最も白熱するイベントではないだろうか。

やはりライバルらしく、時代に応じて両校の評判は変化している。1980~90年代前半は早稲田と慶應の両方に合格した学生の多くが早稲田に進学したが、その後、形勢が逆転。慶應の時代が到来し、そこから20年余りは多くの「W合格者」が慶應に進学した。そしてここ数年で見ると、早稲田が急速に盛り返してきている。片時も目が離せない熱い戦いが展開されている。本稿では、2024年現在の両校の実力をさまざまな視点から検証していきたい。

まずは毎年、大学受験予備校の東進ハイスクール(ナガセ)が独自作成している早慶W合格者の進学先データを見ていき、近年のトレンドについて検証していきたい。

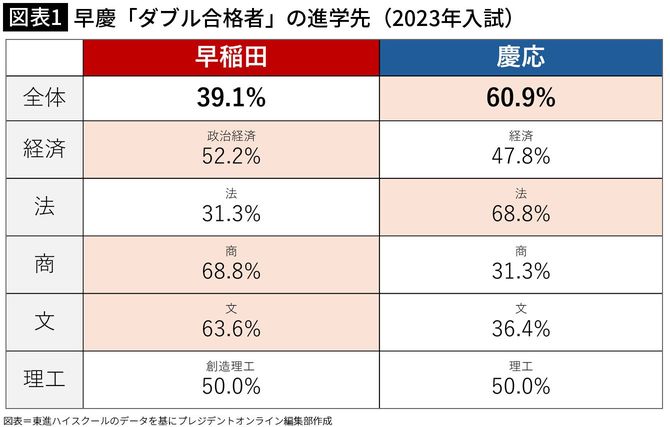

2023年入試におけるW合格者の進学先は以下のようになった(図表1)。

筑駒生は慶應より早稲田への進学者が多い

早稲田39.1%に対して慶應が60.9%と、全体の傾向としては慶應に進学するW合格者が多い。一方、経済、商、文など「文系の主要学部」においては早稲田が優勢だ。法学部に関しては慶應のほうが強いなど、学部ごとに特徴があるのが面白い。

また、「文系の主要学部」においては早稲田の割合が大きいものの、早稲田は慶應と比べて「下位学部」と呼ばれる学部が多く(早稲田にはなんと13もの学部がある)、そこと慶應にW合格した場合はほぼ全員が慶應に進学するため、全体で見ると慶應優勢になっているのだと考えられる。

看板学部の早稲田政治経済学部と慶應経済学部の対決では、早稲田政経に軍配が上がっている。2021年より、早稲田政経が入試で数学を必修化し、「優秀層」が早稲田に流れる傾向が出てきたのが大きいだろう。

受験のメイン層が難関国立大の併願組となったことが影響して、超難関校からの進学者も増えている。今年、日本一の進学校とも言われる筑駒こと筑波大附属駒場からの早稲田大学進学者数は16名で、東大に次ぐ多さであった(慶應は9名)。

一方で、慶應経済には「B方式」という、数学を使わずに受験できる入試方式も残されている。プライドが高い超進学校の生徒たちは数学を捨てた「限界私文」と一緒にされたくないという思いがあるため、早稲田政経への優先的な進学につながっているのかもしれない。