1人で5店舗管理できるほど店長の役割をスリム化

その上、最近ではパートスタッフのシフトも本部で見て、近隣店舗を含めた最適な人員配置体制を整えているという。このように人件費がかからない仕組みに加えて、賃料の安い郊外ロードサイドに出店しているため、店舗のイニシャルコストが低く、少ない売上でも採算がとれるようにできている。このように標準化された店であるため、店長の役割もスリム化されており、1人で5店舗を管理することも可能だというから大したものだ。徹底的な効率化で、売れなくてもつぶれない店≒損益分岐点の低い店を実現しているのである。

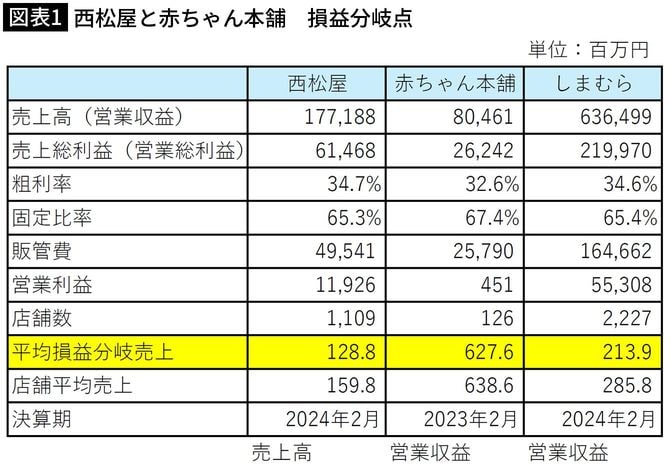

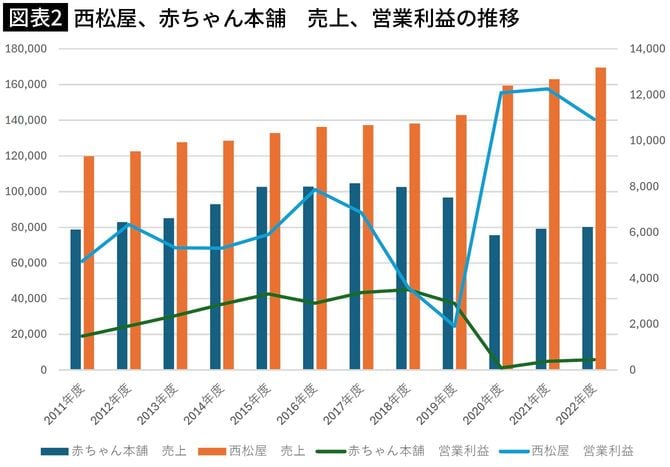

それがどのくらい凄いのか、データでも見ることができる。損益分岐点は、固定費÷(1-変動費/売上)という算式になるのだが、ざっくりと見るために簡易損益分岐点=販売管理費÷売上総利益率として計算した。西松屋と小売他社とを比較したのが、図表1、3、4である。西松屋の店舗あたりの簡易損益分岐点売上は年間128百万円(2024年2月期)、同業の赤ちゃん本舗の627百万円よりも、圧倒的に低いことがわかるだろう。主に商業施設のテナントとして450坪ほどの店を展開する赤ちゃん本舗は、西松屋より店舗売上は大きいものの、賃料や人件費もかかるため収益性が低く、業績は停滞し西松屋との差は開きつつある。(図表2)

驚くほど「売らなくてもいい」店になっている

ちなみに、同業ではないがロードサイド路面店が多いカジュアル衣料チェーン大手しまむらも効率経営で知られているが、それでも損益分岐点は213百万円と西松屋の倍近くは必要なのだ。参考だが、売場面積30~45坪しかないコンビニの平均店舗売上は、209百万円(日本フランチャイズ協会「コンビニエンスストア統計」2023年度)であり、200~300坪店舗の西松屋のこのデータは、驚くほど「売らなくてもいい」店であることがわかるだろう。そして、これこそ西松屋が見出した縮小市場で生き残り、成長していくための必勝法だったのである。