日本のグミ市場を拓いた「果汁グミ」

明治といえばチョコレートが有名だが、夏にも強い商品をつくりたいと、ヨーロッパ視察で人気のグミに目をつけた。

明治同様に、ほかの菓子メーカーも現地で人気のグミの情報を集めており、UHA味覚糖も経営トップが早くから目をつけていたという。同社会長が欧州で子どもたちが当たり前のように食べ、欧州に行く度に売り場が広がっている様子を見た。そこでドイツ企業から技術供与を受け、1985年に「コスミック21ベア」という商品を発売した。

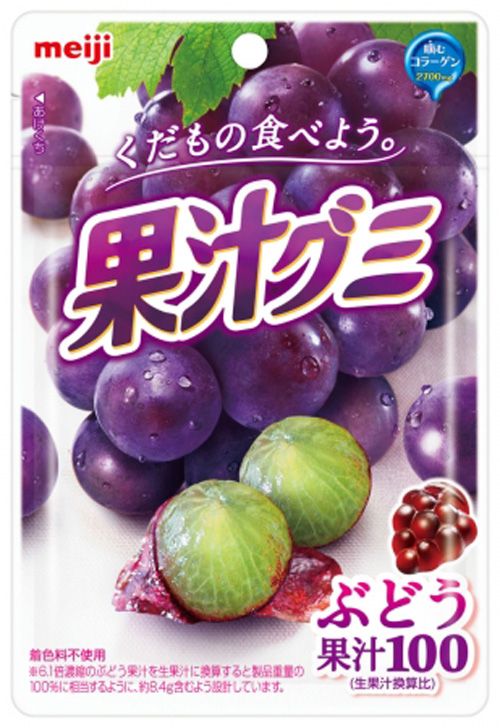

味も食感も多様なグミが市場を形成する日本にあって、カテゴリーを確立したのが「果汁グミ」だった。従来、キャンディーやグミなど、糖液を煮詰めてつくる菓子には、果汁を入れることは難しかった。果汁は熱を加えると鮮度と風味が損なわれるばかりでなく、色も変わってしまうためだ。だが、明治は特殊な煮詰め技術、ゼラチン溶解技術の開発などによって、果汁入りグミの実現を可能にした。

2021年にガム市場をついに抜いた

この「果汁グミ」は爆発的にヒット。1990年のグミ市場は250億円と、1987年の約5倍になった(1991年2月13日付『日経産業新聞』)。これを受け、ほかのメーカーが続々とグミ市場に参入。すっぱいパウダーをまぶしたカンロの「ピュレグミ」、春日井製菓の「つぶグミ」、カバヤ食品の「タフグミ」、UHA味覚糖の「さけるグミ」など、様々なタイプが登場していった。

2023年は、菓子業界にとってエポックメイクな年になった。明治が2023年3月にガム市場からの撤退を表明したからだ。口寂しいときに食べたくなるお菓子の代表格、ガムとグミ。コロナ禍前の市場規模は、ガムがグミを大きく上回っていたが、2021年に逆転した。ガムが先細りする中、グミ市場は快進撃を続けている。