―それは、家族という「ありふれた奇跡」を見つめ直す絶好の機会でもある―

現代の家族の姿をリアルに描いた代表作のひとつ、「岸辺のアルバム」の放映が1977年。ホームドラマの常識を覆す数々の話題作を手がけてきた作家が、家とは何か、家族や夫婦の絆とは何かを語る。

心の中ではそれぞれが

別の世界を抱えているような家族が増えた

初めて脚本を手がけた連続テレビドラマが、いまから40年前の1968年に放送された「三人家族」です。以来、「家族」をテーマにした作品を数多く書いてきた。その間、この国の家族のありようというのは、いろいろ変容を遂げたようにみえる。

僕がこの世界に入った60年代初めのころは、社会が戦後の貧しさをまだひきずっていたから、家族というのはひとつ屋根の下に一緒にいて、互いに協力しながら暮らすのが当たり前だった。そうしないと生きていくことができなかった。

ところが、時代が豊かになるにつれ、相変わらず同じ屋根の下に寄り添ってはいるものの、心の中ではそれぞれが別の世界を抱えているような家族が増えた。

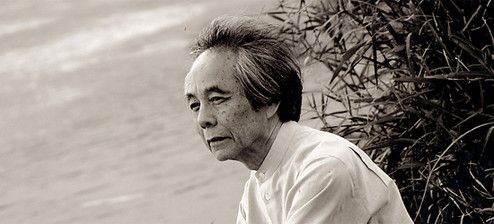

山田太一●脚本家、小説家。1934年、東京都に生まれる。早稲田大学卒。松竹に入社し、木下恵介のもとで助監督を務める。65年にフリーとなり、主にテレビドラマの脚本を執筆。作品は「男たちの旅路」「ふぞろいの林檎たち」など多数。著書に『飛ぶ夢をしばらく見ない』『異人たちとの夏』などがある。

僕自身も70年代になると、当時人気のあった「時間ですよ」に代表されるような、みんながいいたいことをポンポンいって、途中でお父さんが怒ってお膳をひっくり返しても、最後は心が通じ合うという家族像だけでは、満たされないものを感じるようになっていた。

一人ひとり孤独や悩みを抱えているのに、当たり障りのない会話しか交わさない。それが現代の大半の家族の姿なのではないか。73年に「それぞれの秋」で、脳腫瘍を患った父親が突然本音をしゃべりはじめ、それによって翻弄される家族を描いたのは、そのような現実を反映したかったからだ。