稲泉 連(いないずみ・れん)

1979年、東京都生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。『ぼくもいくさに征くのだけれど』で、第36回大宅壮一ノンフィクション賞を史上最年少で受賞。他の著書に『仕事漂流 就職氷河期世代の「働き方」』など。

1979年、東京都生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。『ぼくもいくさに征くのだけれど』で、第36回大宅壮一ノンフィクション賞を史上最年少で受賞。他の著書に『仕事漂流 就職氷河期世代の「働き方」』など。

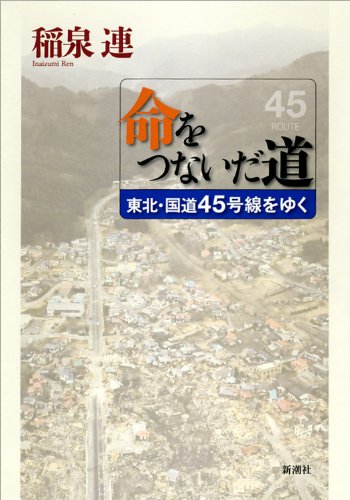

東日本大震災をめぐって数多くのノンフィクションが上梓されているが、本書はなかでも、ひときわ地味なテーマに取り組んだ作品ではなかろうか。著者が焦点をあてたのは、三陸海岸を青森から仙台まで貫く国道45号線の復旧作業だった。

「ぼくが震災の1カ月後に初めて被災地を訪れたときに印象深かったのは、瓦礫の山に覆われた沿岸地帯に車の通れる1本の道だけが線のように通っていて、町と町とを確かにつないでいることでした」

国道45号線は、ときに「命の道」と表現されるほど重要な流通路だ。新聞報道によると、国土交通省は震災後わずか1週間で内陸から沿岸までのルートを確保し、約510キロにわたるこの国道の97%を通行可能にしたと発表した。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(的野弘路=撮影)