近頃は日本の家でも欧米型の「多灯分散式」が増加

部屋の用途を規定しない暮らし方は、いまでもしっかり息づいている。たとえば、来客用の和室を一時的に寝室として利用するような暮らし方だ。

つい最近も、築5年に満たないお宅を訪ねた折、来客用の和室の隅にふとんが1組分積んである光景を目にした。奥さまの話では、いざ暮らし始めると夏場は1階の和室のほうが2階の寝室より風通しがよいと分かり、夏のあいだだけご主人は和室で寝ることにしたのだという。

和室の天井は昔ながらの竿縁天井。その中央に、白木の枠で囲われた真四角のシーリングライトがついていた。

畳、ふとん、和モダンの照明。和風旅館でおなじみのこの3アイテムは、ソファとベッドがあたりまえになった現在でも日本の暮らしにしぶとく溶け込んでいた。

専門用語でいえば、1つの部屋を1つの照明器具でまかなう手法を「一室一灯式」という。

対して、光の広がりや形状の異なる照明を何カ所かに分散して設ける手法を「多灯分散式」という。日本の家で多いのは一室一灯式、欧米で多いのは多灯分散式である。

もっとも注文住宅に限っていえば、近頃は日本の家でも多灯分散式の照明が幅を利かせるようになった。このところ新築住宅の見学会で目にする照明は、ほとんどが多灯分散式だ。

こう言ってはナンだが、インテリアやファッションには何の関心もなさそうな職人気質の工務店でさえ、メインとなるリビングやダイニングには照明を分散していまどきを意識している。ダウンライト、スポットライト、ペンダントライトなどを組み合わせる照明計画だ。

「暗がりをなくしたい」日本独自の住み手の意識

ただし、日本の多灯分散式は欧米のそれとはずいぶん趣きが異なる。

本来、多灯分散式を貫くコンセプトは、「必要な場所に必要なあかりを」という適材適所の考え方だ。ダイニングテーブルの上にペンダントライト、ソファの横にフロアスタンド、というように居場所とあかりが1対1の関係で対応する。そのおかげで、夜の室内には適度な陰影や色味の変化が生み出されて空間に奥行きが生まれる。

ところが日本の多灯分散式は、「暗がりをなくしたい」という住み手の意識に強く引っぱられる。照明を複数箇所に設けてはいるものの、それぞれが十分すぎるほど明るいため、結局すみずみまで明るくなる。実質は一室一灯式とほぼ同じなのだ。陰影や色味による奥行きが生まれるわけもなく、夜の室内には薄っぺらい印象だけが残る。

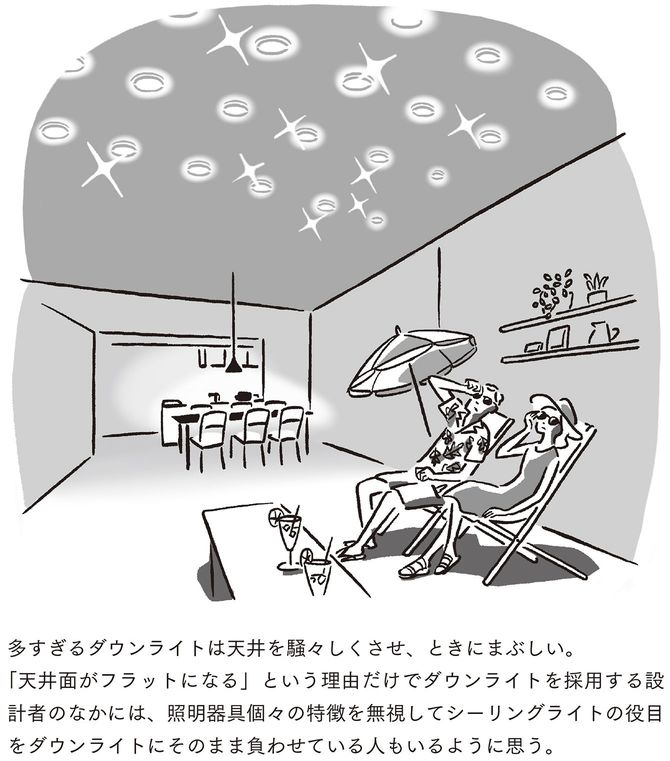

それだけならまだしも、下手に多灯分散式を採用したことで、一室一灯式よりもあかりが騒々しくなっている家もある。たまに目にするのが、リビングの天井に埋め込んだダウンライトの数が多すぎてガチャガチャとうっとうしい家だ。建築家は天井面がフラットになるダウンライトをことのほか好むが、その数が多すぎるのも考えものである。

また、ダウンライトの配置はよかったのだが、明るさを調節する「調光器」がデザイナーの意図を骨抜きにしたという失敗談もよく聞く。ダウンライトはその構造上、シーリングライトに比べて一灯あたりの照射範囲が狭い。光が届かない隅のほうは部分的に暗がりができる。

その暗がりに耐えきれず、昔ながらの均一なあかりに慣れている住み手は調光器のダイヤルを明るくなるほうへ回す(暗がりは消えないのだが)。気づけば夜のリビングは、ナイトゲームを開催中の野球場のように煌々としている。

以前、年間受注棟数30戸ほどの地場工務店の社長にこんなことを聞いた。

「照明をセンスよく見せるために、たとえばソファの横にフロアスタンドを置いて、天井には照明を一切つけない、みたいな欧米風を意識した照明を提案をすることはないですか?」

社長はフッと鼻で笑い、諭すような口調で言った。

「そんな提案、するだけ無駄ですよ。まず照明というのは部屋を明るくしないとだめなんです。とくにお年寄りのいるご家庭は暗いのが苦手ですから、なるべく明るめに設定するのが基本です。フロアスタンドなんて、場所を取るだけでたいして明るくもないでしょう。

嫌がられるに決まっています。もし、お施主さんのほうからフロアスタンドを置きたいと言われたら、『邪魔になるだけだから、やめたほうがいいですよ』とこちらから止めるでしょうね」