何もない沖縄の「ノー政」

「やっぱりサトウキビは、本土におけるかつての稲作になぞらえられるものだと思うんですね」

こう話すのは、東京農工大学農学研究院教授の新井祥穂さんだ。沖縄の各地で農業を実地調査してきた。

「県内のさまざまな地域で作られ、政策的な支持がある。その政策的支持にしても、ある時期においては産業政策としての農業政策というよりは、家計に、社会不安を払拭するような収入源をもたらす目的のもとで実施された。そういう点で、本土でのコメです」

コメと砂糖はいずれも、重要品目として高い関税で守られている。そして、ともに再生産を可能にするための価格支持や補助金の投入が続いてきた。

サトウキビの政治性が際立ったのが、沖縄の本土復帰前後である。そこに至るまでの戦後の沖縄農業を簡単に振り返りたい。

戦後、沖縄はアメリカ軍政府の統治下に置かれた。その農業政策は「ノー政」と呼ばれる。こう名付けたのは、沖縄の農業と地域経済の代表的な論客で、沖縄国際大学名誉教授である来間泰男さんだ。「何もない」という意味の「NO」と農をかけている。

アメリカにとって沖縄は自国の農産物の輸出先であればよく、その農業を振興するモチベーションは低かった。そのため農政は、防疫や肥料の取り締まり、農協の体制整備といった必要最低限の範囲にとどまった。積極的な農政がみられなかったことを揶揄して、ノー政というわけだ。

「戦前の沖縄には稲作が少なからずあったんですが、アメリカとしては稲作を復活させたくない事情がありました。カリフォルニア米をはじめ、自国の農産物を輸出していたから、農業にテコ入れはしなかった。防疫だとか、社会不安を起こさない程度にコメを確保するといった、沖縄の人々が飢えないように食料を流通させる政策はあったんですけれども、農業の振興にはつながらなかった」(新井さん)

サトウキビブームの到来

農地を広くする基盤整備も、大型機械の導入も本土に比べて進まなかった。ところがこのノー政の時期に大きく生産を伸ばした品目が2つある。サトウキビとパイナップルだ。急成長の要因は、原料糖とパイン缶の需要が本土で高まったことと、日本政府による保護である。

日本政府は1965年、「沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法」により、いまへと続くサトウキビの買い取りの仕組みを作った。

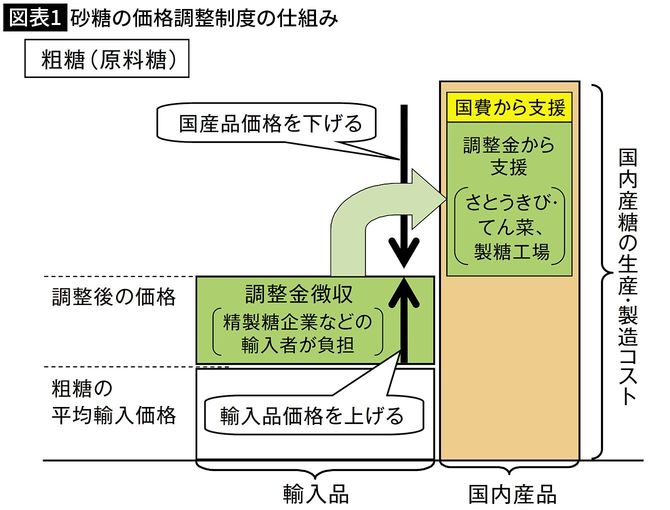

具体的には、糖価安定事業団(現在の独立行政法人農畜産業振興機構)が安価な輸入糖から調整金を徴収する。この調整金に国費も合わせて生産者交付金を支払う。調整金の分だけ輸入糖は高くなり、交付金の分だけ国産糖は安くなるので、国内で売られる砂糖の価格が同等になる。

なぜそこまでして国産の砂糖を生産するのか……。農水省地域作物課は、次のように説明する。

「サトウキビは台風や干ばつに非常に強い作物であり、そうした被害の多い沖縄、鹿児島において、代えのきかない重要な作物。農家だけでなく、製糖といった関連する工場もあり、地域の雇用と経済を支えている。そのような観点からサトウキビの生産を振興している」