※本稿は、前川孝雄『部下を活かすマネジメント“新作法”』(労務行政)の一部を再編集したものです。

社員を70歳まで働けるようにすることが努力義務になった

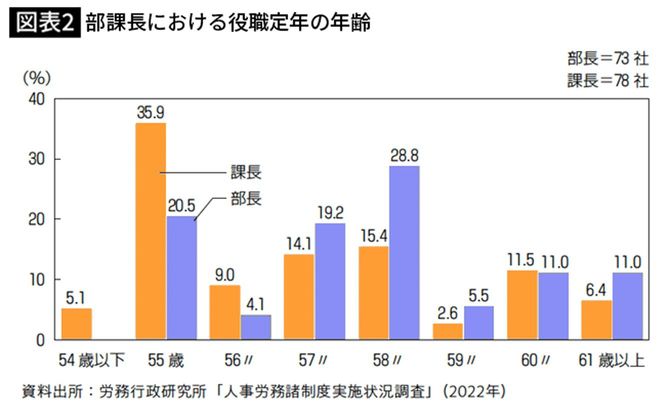

労務行政研究所の「人事労務諸制度実施状況調査」によると、企業における管理職・専門職の役職定年制の実施率は、この10年の間、30%前後で推移している[図表1]。そして、役職定年の年齢は、課長では55歳(35.9%)、部長では58歳(28.8%)が最多となっている[図表2]。

高年齢者雇用安定法の改正によって、2021年から企業には社員を70歳まで働けるようにするための措置(就業機会確保)を設けることが努力義務となった。人生100年時代、社員の就業継続年齢も60代から70代へとさらに伸長していくだろう。

この流れは、仕事の機会を通じた若手社員育成の上では悩ましい課題を生む可能性がある。年功序列から脱却し、30〜40代はもとより、20代でも能力次第で管理職に抜擢しようとする企業が出始めた昨今。企業が飛躍・成長を続けポストが次々と生まれる状況でなければ、中高年層の管理職登用は厳しくなり、役職定年を前倒ししてでも、組織の新陳代謝を促そうとする気運が高まるかもしれない。また、労働力人口の高齢化で中高年層の比率が増える中、総額人件費の膨張を抑えることも必要となってくる。その結果、役職定年制度が引き続き重要と考える企業も少なくないのではないだろうか。

昭和の時代は「55歳定年」の企業が多かった

役職定年制度は今後も必要なのだろうか。これを考える上で、まず役職定年制度が生まれた経緯から見てみよう。

役職定年の年齢は、50代半ばに置かれていることが多い。これは昭和の時代に、雇用慣行として社員の定年年齢を55歳に定めていた企業が多かったことに由来すると考えられる。

法定の定年年齢は、60歳定年が1986年に努力義務となり、1998年に義務化された。さらに65歳までの雇用確保に関しては2000年に努力義務となり、2006年に義務化された。そもそも昭和の時代に生まれた年功型賃金では、若手のうちは賃金が低く抑えられ、55歳定年時まで徐々に高くなっていくように設計されていた。ところが法律により定年年齢が延長されて、55歳以降も賃金を上げ続けると、人件費の膨張が起こってしまう。そこで本来想定していた以降の年代については給与を下げるために、55歳前後の役職定年や、60歳からの雇用は嘱託契約によって対応する等の処遇が生まれたというわけである。