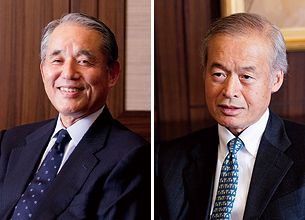

山田忠孝●1945年、東京都生まれ。スタンフォード大学(歴史学)卒業、ニューヨーク大学医学部を首席卒業。GSK取締役、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団などを経て、2011年武田薬品工業取締役。

タケダの研究開発の発祥の地である大阪の下町、十三に、タケダのCMC研究センターはある。同センターは、医薬品の製剤技術と品質を高めるための研究部門で、かつては、製薬本部に属していたが、長谷川閑史の強い意向で独立した部門となった。ナイコメッド買収、新薬開発が「攻め」ならば、同部門は、タケダのモノづくりを支える「守り」の重要部門だ。

「山田の言葉に感化された」

同所長の三輪哲生によれば、山田忠孝は同センターを訪れて、以下の4つの要素の大切さを研究員たちに説いたという。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント