※本稿は、小倉孝保『十六歳のモーツァルト 天才作曲家・加藤旭が遺したもの』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

3歳になる頃にはピアノで遊びはじめる

赤ちゃんのころから加藤旭は音に敏感だった。遊びにも音の出るおもちゃを好んだ。穏やかな音が好きで、テレビ番組でも、「題名のない音楽会」(テレビ朝日系)などで穏やかな音楽が流れると、旭はいつの間にかそれに聴き入っていた。

旭は希に絵本を読んでもらうことも好んだ。2時間でも3時間でも飽きずに聞いている。希自身、絵本を読むのが嫌いではない。よく読んだのは『てぶくろ』という絵本だった。ウクライナの民話でエウゲーニー・M・ラチョフが絵を描いている。

車で彦根に帰省する際、希はこの絵本を読み続けたことがある。車内は暗く、絵は見えない。『てぶくろ』は繰り返しの多い絵本である。音のリズムが良い。旭は絵よりも、希の声を楽しんでいた。希はこう思った。

「延々と読んでいても、この子、全然飽きひんな。絵を見たり、ストーリーを追ったりするよりも、聴くこと自体が心地よいのかもしれへんわ」

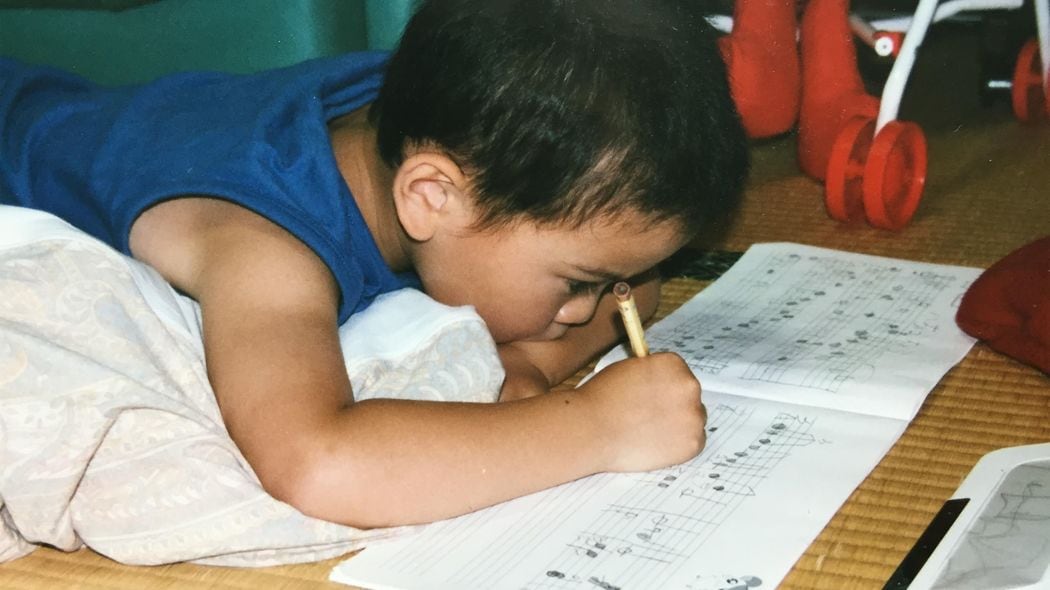

自宅リビングにはカワイのアップライトピアノがあった。音に興味を持った旭は3歳になるかならないころから、ピアノで遊びはじめる。希がピアノの前に座ってひざに抱くと、旭は飽きることなく鍵盤をたたいた。希のひざに座るとようやく鍵盤に手が届いた。少し大きくなると旭は、「開けて、開けて」とおねだりした。

希がピアノのふたを開けてやると、彼はピアノの前に立って頭の上に手を上げ、見えないにもかかわらず鍵盤をたたいて遊んだ。その後、ベビーチェアに座って鍵盤に手が届くようになると、一人遊びを始める。

「ピアノを習わせたらどうやろ?」

ピアノを知った旭は赤ん坊が普通、喜ぶような玩具には関心を示さなくなった。何よりもピアノが好きだった。曲を弾くわけではない。強くたたくと強い音が出て、弱く弾くと小さな音が出る。それが楽しいようで、強弱を確認しながら鍵盤をたたき続けている。

ピアノの構造にも興味を持ち、調律師がやって来てピアノの裏を開けると、旭は真剣にその内部をのぞき込んだ。彦根の祖父母宅でも、応接間の古いピアノで遊んでいる。希の母は、孫のそんな姿を見ながらこう言った。

「ピアノを習わせたらどうやろ?」

03年の初めである。旭は3歳。希はまだ早いと思った。子どものころは、おおらかに育てたいと考え、逡巡する希に母はこう言った。

「旭はピアノが好きやで。こんなに好きなんやから、習わせてあげた方がええんと違うかな」

希が「ピアノ、習ってみる?」と聞くと、旭は素直に、「うん」とうなずいた。