連日、「医療崩壊寸前」という報道が繰り返されている。だが、本当にそうだろうか。

埼玉医科大学総合医療センターで新型コロナ患者への対応の指揮をとる岡秀昭医師は「医療崩壊といっても、医療従事者全員がコロナに対峙しているわけではない」と説く。医療業界では、一部の医療機関が全面的に受け入れる一方で、積極的には受け付けない病院が多数存在する“二分化”が進んでいるという。

私はこの年末年始、日本で最も多く救急搬送患者を受け入れている湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市)に密着取材をした。普通の病院なら、処置室(ベッド)がいっぱいになれば救急車からの患者受け入れの要請に対して「現在、満床です」などと受け入れを拒否するのに、ここは“絶対に”断らない。

コロナ対策で生まれた「神奈川モデル」をベースに、同院の救急医療体制を各地域で応用し、診療に参加する医療者が増えれば、この感染拡大を乗り越えられるはずである。3日連続でお届けしよう――。(第1回/全3回)(取材・文=ジャーナリスト・笹井恵里子)

「彼女から『コロナ、陽性だった』とメールがあって…」

ここは湘南鎌倉総合病院の救急医療を行う入り口だ。

新型コロナ疑いの「患者の受け入れ」と「治療」の最初の入り口は、各病院の救急医療が主に担っている。

2021年1月2日夜、とてもだるそうな30代男性が、目の前の椅子に腰かけた。

「今日はどうされましたか」

と、看護師の馬場健司さんが話しかける。その男性はこう答えた。

「2日前から熱があって、だるくて……。(付き合っている)彼女も具合が悪かったのですが、ついさっき彼女から『コロナ、陽性だった』とメールがありました」

馬場さんはうなずき、男性の体温や血圧、酸素量などのバイタルチェックにとりかかった。この業務を「トリアージ」という。

男性と馬場さんは対面に向き合うため、間にはアクリル板による透明の仕切りがあり、看護師はゴーグルとマスクを身につけている。

「熱が出る前に彼女さんとは、かなり一緒にいましたか?」

再び馬場さんがたずねると、「半同棲のような感じだったので……」と男性は答えてうつむく。

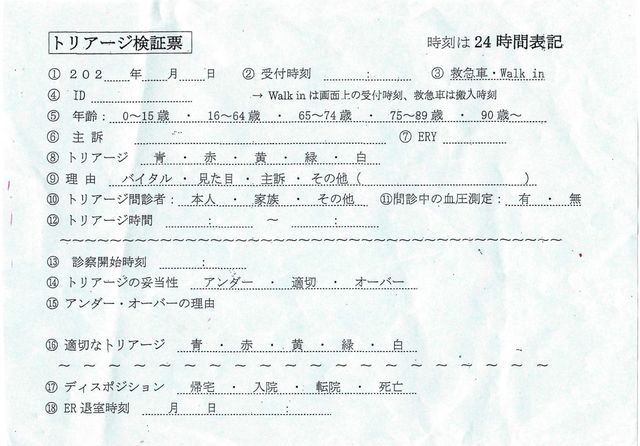

ほかにもいくつかの質問をした後、馬場さんは「トリアージ検証表」の「白」に丸をつけ、男性を院外に設置されたプレハブの「発熱外来」に案内した。

救急医療で3年以上の経験を積んだ看護師による「トリアージ」

トリアージでは病や怪我の「重症度」よりも、早く医療介入すべきかどうかの「緊急度」が重視される。カナダの院内トリアージ「CTAS救急患者緊急度判定支援システム」の日本版であるJTASを基準として判定し、青(超緊急)、赤(緊急)、黄(準緊急)、緑・白(低緊急)とランクづけしてカルテに色を記す。

トリアージを行うには幅広い知識と注意深さ、経験が必要とされる。実際にトリアージを担当できるのは、救急医療で3年以上の経験を積んだ看護師だ。

時間をさかのぼり、その日の午前中、看護師の狩野雄太郎さんのトリアージでは、こんな患者もいた。