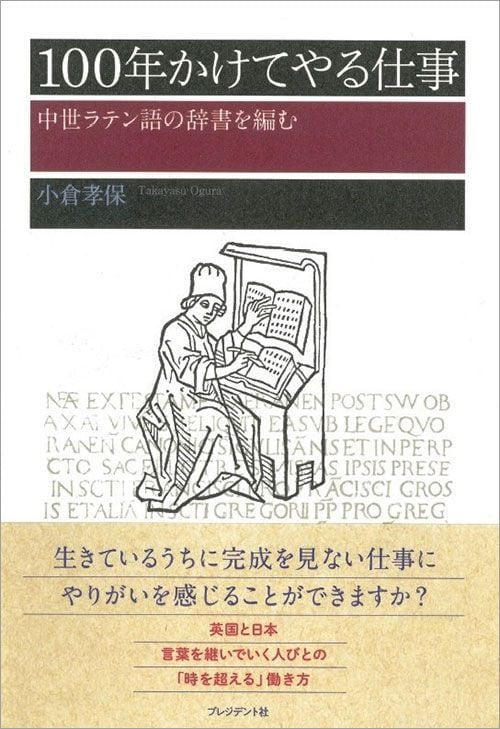

「イギリス」を読み解くテーマを探していた

【河野】今回、中世ラテン語辞書について、本を書こうと思うほどの強い関心はどこから生まれたんですか? 世の中には「とにかく辞書が好き」という人が一定数いて、広辞苑を最初から最後まで読むというような辞書好きもいますけれど。

【小倉】僕の場合は、そういういわゆる辞書好きというわけではないんです。新聞社の海外特派員としてカイロ、ニューヨークへの赴任を経て、3カ所目がロンドンでした。ロンドン滞在中にイギリス社会やイギリス人を深く読み解くためのテーマを探していて、その候補として考えていたうちのひとつが英語の辞書の代表とされているOED(Oxford English Dictionary)でした。ただOEDについてはこれまでにほぼ書き尽くされているという印象で、今さら僕が書くまでもないかなと感じていたときに、たまたま新聞を読んでいたら「中世ラテン語辞書プロジェクト完了 101年ぶり」という見出しが目に入ってきたんです。

「ブレグジット」が辞書に追加されたのは2016年

【河野】OEDについては、学生時代に背伸びをして使ってみたところ、現代文のテキストには全く役に立たなかったという思い出があります。あの辞書は成り立ちが非常に面白いそうですね。作家の丸谷才一さんがしきりにそうおっしゃっていました。丸谷さんは辞書が好きで、私が『考える人』の編集長をやっているときに一冊まるごと辞書特集をやったらどうかとけしかけられました。その後丸谷さんの健康状態が悪くなって、結局は実現しませんでしたが。

【小倉】たしかにOEDは外国人が現代英語を学ぶときに使う辞書にはまったく向いていません。ある種の語源辞典のようなものですから。その一語一語について、使われ方が古い順に文献からの例文と共にその意味が記載されているんです。オックスフォード大学出版局にあるOED編集室では世界中の言語を集めて、それを辞書に追加するかどうかという議論を今も変わらずやっています。いま話題の「ブレグジット(Brexit)」という言葉は、その賛否を問う国民投票が行われた2016年末に新語として追加されました。どういう言葉をどういう基準で選ぶのかというところにイギリス人の思想がにじみ出ています。僕が取材した「中世ラテン語辞書」もOEDに倣った方法でつくられています。