「どの筆者の、どの表現に問題があった」のか

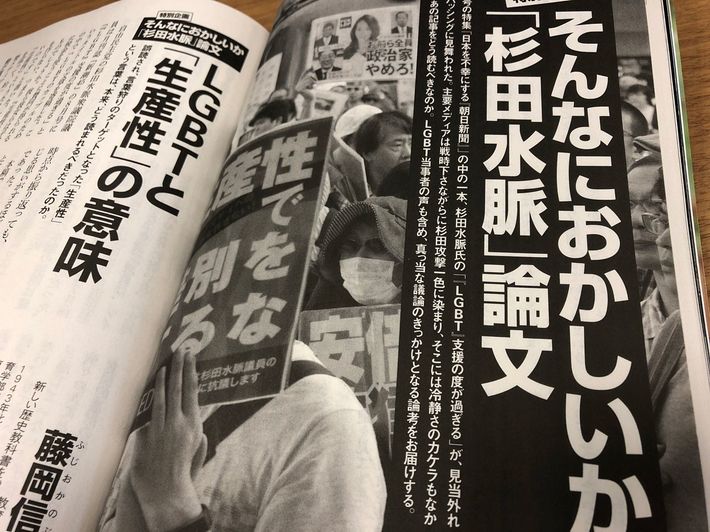

「新潮45」の休刊問題も、ジャーナリズム精神のあり方を問うものだといえる。

朝日新聞は9月27日付の社説で「老舗出版社の誇りは、どこにいってしまったのか。そう言わざるを得ない事態だ」と書き出したうえで、次のように論を展開している。

「休刊を伝える文書には『企画の厳密な吟味や十分な原稿チェックがおろそかになっていた』『深い反省の思い』などの言葉が並ぶ。だが、そこに至った経緯はきわめて不透明だ」

「いったい、どの筆者の、どの表現に問題があったと考えているのか。この問いにも、同社は『外部の筆者だから特定は控えたい』と言うばかりだ。企画に関する編集部内での話し合い、原稿を受け取った編集者の認識、筆者とのやり取りの有無などは明らかにされず、再発防止の取り組みも見えない」

朝日社説が指摘する通りだ。「どの筆者の、どの表現に問題があった」のか。そこが明らかにされなければ、新潮社の取り組みを信じることはできない。新潮社は日本を代表する出版社のひとつだ。批判に対して休刊という手段で応じるのではなく、言論によって説明する責任がある。

「新潮ジャーナリズム」はどこに行ったのか

朝日社説もこう指摘している。

「これでは言論機関の責任放棄と言われても、やむを得ないだろう。10月号の企画の冒頭で『真っ当な議論』を呼びかけたにもかかわらず、一気に休刊に走って議論の可能性をみずから閉ざしてしまったこととあわせ、疑問は尽きない」

議論の可能性を自ら閉ざしたものをジャーナリズムとは呼ばない。「新潮ジャーナリズム」はどこに行ってしまったのだろうか。