メーカー、卸、小売りの「思惑」

図を拡大

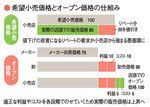

希望小売価格とオープン価格の仕組み

希望小売価格とオープン価格の仕組み

食品・飲料業界を中心に希望小売価格からオープン価格に移行する動きが強まっている。昨年、ハウス食品はほぼすべての商品に、メルシャンはワインの全商品にオープン価格を導入した。ビールに関してはすでに2005年から全面的にオープン価格が始まっている。

オープン価格はメーカーが希望小売価格を設定せず、価格を小売店など流通業者に任せる制度。家電業界で値下げ競争が激化し、希望小売価格制度が崩壊したため、公正取引委員会が消費者を混乱させるとして、希望小売価格を撤廃するよう通達を出したことが契機になった。

それでは、オープン価格化で消費者は何らかのメリットを受けるのか。実はメーカーや卸売・流通業者の思惑があり、メリットどころか逆に値上げの方向に動くのだ。ビール業界の事情に詳しいジャーナリストの永井隆さんはこう語る。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(坂本道浩=撮影)