フジテレビや日産など、2025年も大企業の社長交代劇が世間を騒がせている。経営史学者の菊地浩之さんは「両社の解任劇で注目されたのが社外取締役。フジテレビは新体制で社外取締役が過半数を占めることになり、そのチェック機能によって経営正常化が望めるかもしれない」という――。

フジテレビの人事刷新を求めたのは社外取締役だった

2024年12月、業績不振の日産自動車が本田技研工業(ホンダ)と経営統合を発表したと思ったら、2025年2月に交渉決裂。すると今度は、3月に日産自動車の社内が紛糾して社長解任。その解任劇の中心的な役割を担ったといわれているのが社外取締役だ。

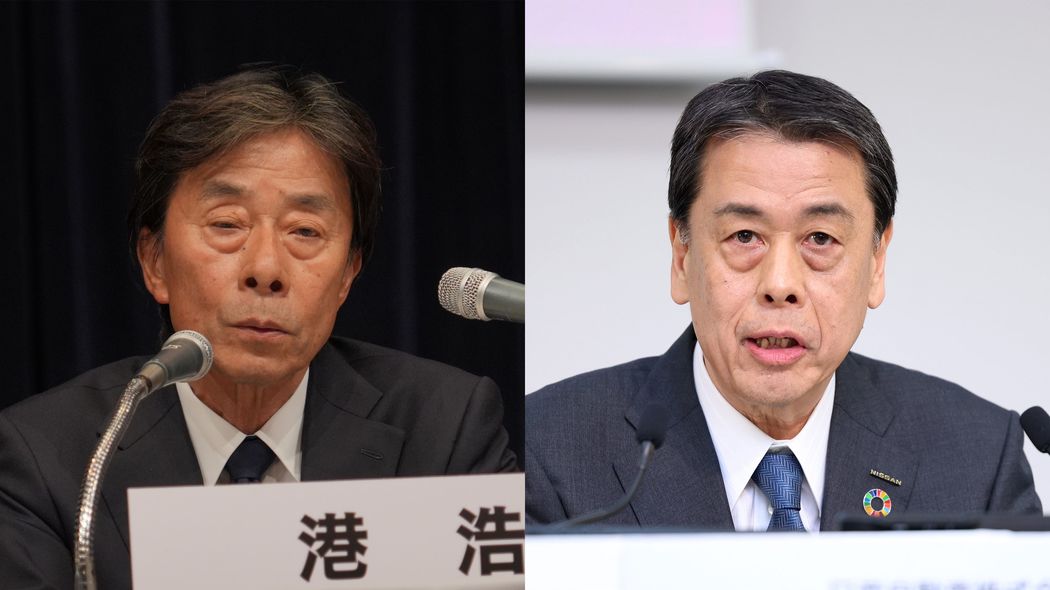

2025年1月には、フジテレビジョン(フジテレビ)で不祥事が発覚。港浩一社長らが辞任したエンドレス会見で明らかになったように、フジテレビ出身の役員が内向きの発言に終始したのに比べ、変革すべきと一人気を吐いていたのは社外取締役の文化放送・齋藤清人社長だった。そして、てんやわんやの挙げ句、3月に経営陣がほぼ総退陣、総取っ替えとなったのだが、今回、注目されたことの一つは社外取締役が取締役会の過半数を占める(60%)――経営の正常化が望めるかも知れない――ということだった。

社外取締役は、いつからこんな重要な役回りを担わされてきたんだろう。そもそも、社外取締役の制度って、いつ頃から始まったんだろうか。

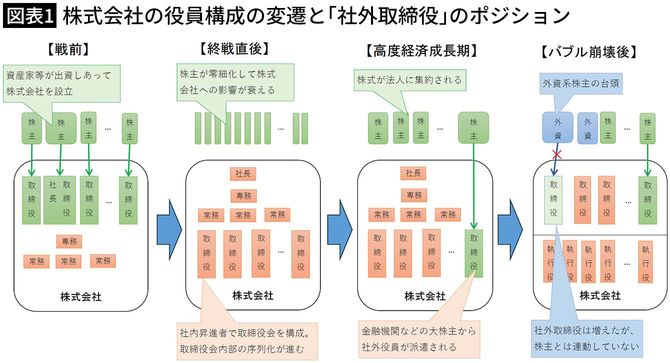

日本経済の黎明期、取締役といえば社外の人だけだった

明治維新後、株式会社という概念が導入されてきて、新1万円札の顔・渋沢栄一をはじめとする日本経済黎明期の実業家がバッカバッカ会社を立ち上げた。渋沢が株式会社制度を好んだのは、彼がそんなにお金持ちではなかったことだ。知人やそこそこの金持ちを総動員して資本を集め、起業するには株式会社形態が優れていた。

たとえば、地方の資産家たちがおカネを出し合って鉄道会社をつくる。その場合、取締役=株主(もしくはその代理人)である。社長=一番おカネを出した筆頭株主だ。学歴がなくても、たいした能力がなくても、筆頭株主が社長になる。これが戦前のスタンダードだ。