人口約4600人の高知県の村に、倒産寸前の状態から、世界中の名だたる美術館や博物館から依頼が殺到するまでに復活した和紙工房がある。どうやって業績を立て直したのか。ライターの甲斐イアンさんが取材した――。

世界中の有名美術館を顧客に持つ高知の和紙会社

ルーブル美術館、大英博物館、オックスフォード大学、メトロポリタン美術館――。パンフレットの「取引先一覧」には世界的に有名な美術館や博物館がずらりと名を連ねる。これらが「高知にある小さな和紙会社のお得意さん」というから驚きだ。

高知市内から車で約30分に位置する高岡郡日高村。青い空と田園風景が広がる村の山裾に、世界中から注文が絶えない和紙会社「ひだか和紙」はある。創業は1949年。従業員はたったの10人ながら、世界37カ国にオーダーメイドの和紙を届けている。

「世界一薄い和紙を漉きます」

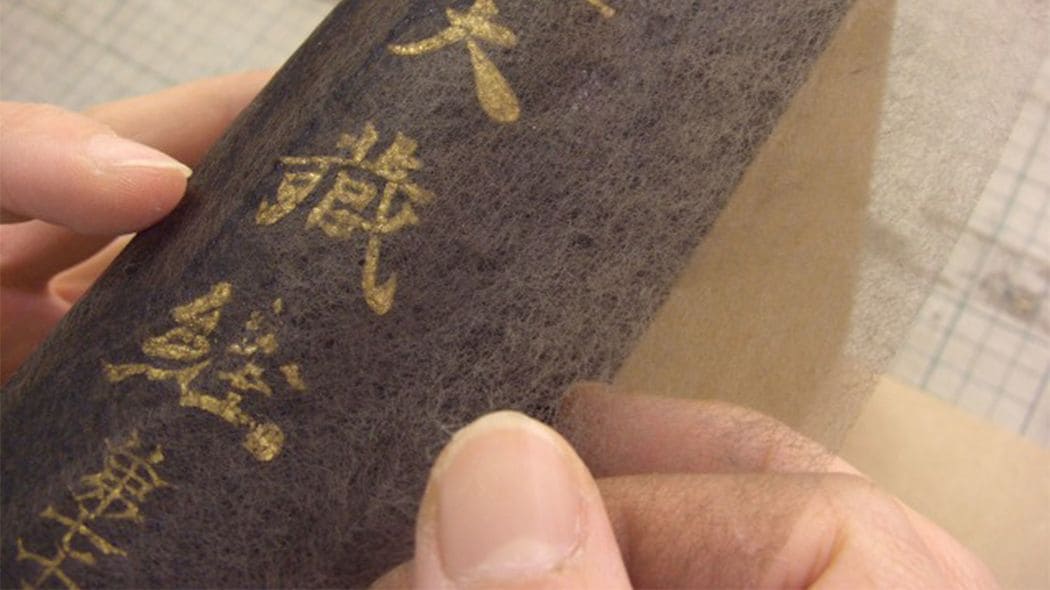

パンフレットの1ページ目には英語と日本語でこうキャッチコピーが書かれている。同社が製造するのは、薄さわずか0.02ミリの「世界最薄の和紙」だ。その薄さは一般的なハガキの10分の1以下で、人間の皮膚の角質層と同じという。うしろが透けるほど薄く、別名「かげろうの羽」とも呼ばれる。

障子、襖の需要減で売り上げは減少し1度倒産

透過性が高く、それでいて丈夫な同社の和紙は、美術品や古文書など文化財の保存修復の分野では必需品とされている。常に数カ月待ちの人気製品を製造するに至ったひだか和紙だが、もとは襖や障子用の紙をOEM生産する田舎の和紙工場だった。1980年代以降、和室の減少とともに売り上げは激減し、倒産を経験したこともある。

「未来はない」と言われた和紙業界に新たなニーズを開拓し、家業の立て直しを図ったのは、5代目社長の鎭西寛旨さん(57歳)だ。

「学生の頃は家業を継ぐ気なんて一切なかったですよ。家には常に反抗していました」

人口約4600人の小さな村を飛び出し、アメリカで金融マンを目指していた跡取り息子。勝ち目も応援もないなかで、いかにして地域の伝統工芸を世界に売り込んだのか。