医療費控除額を計算する

これらの医療費のうち、税の計算上で「医療費控除額」として控除できるのは、実質的に自己負担した金額です。もともと、医療費が高額になったときには、医療費控除とは別に公的医療保険制度の「高額療養費」によって負担が軽減されます。医療費控除に含められるのは、高額療養費によって抑えられた後の金額です。

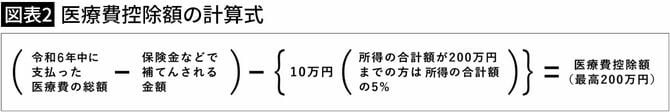

また、生命保険に加入していて入院や手術などの保険金を受け取った場合、出産をして出産育児一時金を受け取った場合などには、これらも差し引きます。差し引いた後の最終的な自己負担額が10万円(※)を超えた場合に、超えた部分のうち最大200万円を医療費控除できます(※総所得金額が200万円未満の場合には、その5%)。

年間10万円も医療費がかかっていなくても使える、医療費控除の特例

つまり、医療費控除は基本的には少なくとも1年間に10万円を超える医療費がかかった年にしか使えません。病気やケガで入院や手術をした年などには適用できそうですが、そうでなければそれほど医療費がかからないこともあるでしょう。

ここから先は無料会員限定です。

無料会員登録で今すぐ全文が読めます。

プレジデントオンライン無料会員の4つの特典

- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信

- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能

- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能

- 記事をブックマーク可能