リーマン買収で世界のメーンプレーヤーへの飛躍を狙った野村。だが、その足元では異文化を取りこむ摩擦、国内最強部隊の変調など、今後の懸念材料は少なくない。日本のガリバー野村はどこへ向かうか。気鋭のジャーナリストがレポートする。

ライバル社が消えて野村だけが生き残った

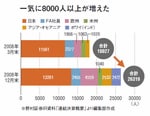

図を拡大

確実に収益を稼いできたのは国内営業部門

確実に収益を稼いできたのは国内営業部門

「3度目を起こせば会社がなくなる」

1991年の損失補填問題、97年の総会屋への利益供与事件、90年代に起こした2度の不祥事で、野村証券は厳しい社会的批判を受け、信用失墜の瀬戸際に立たされた。社長以下幹部数名の逮捕者を出した総会屋への利益供与事件後、社長に就任した氏家純一は、このように危機感を訴え、信用回復に注力した。

野村証券は、氏家社長在任の6年間でニューヨーク証券取引所へ株式上場を果たし、米企業改革法への対応など米国流のコンプライアンス(法令遵守)経営に邁進する。“ドメドメ”なドメスティック(国内)企業の代表と見られていた昔には考えられなかったことだ。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント