意識調査でも明らかな日本と世界の無子化傾向

少子化は、上述の通り、「子ども数が減る動き」と「子どもをもうけない無子化の動き」の2つの要素からなるが、後者の無子化を示す統計データは実は少ない。

そうした少ないデータの中から、継続的に行われている政府機関による意識調査の結果を見てみよう。

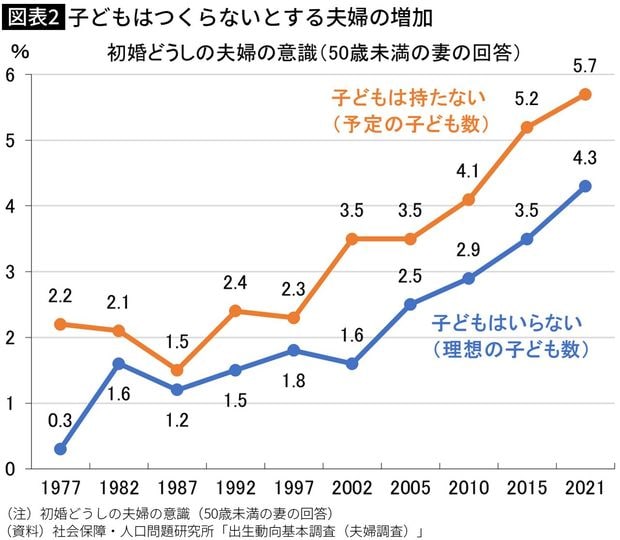

国立社会保障・人口問題研究所は、出生動向基本調査の中で、理想の子ども数、予定の子ども数をきく設問を設けており、これらに「子どもはいらない」あるいは「子どもは持たない」、すなわち0人と回答した比率の推移を図表2に掲げた。

各年次で、理想の子ども数での「子どもはいらない」の比率を、予定の子ども数の「子どもは持たない」の比率が上回っており、「いらない」以上に「持たない(持てない)」ことを示している。理想以上に現実は厳しいのである。

長期的な時系列変化は、「いらない」も「持た(て)ない」も大きく上昇している点が顕著である。特に2002年前後を境にして、子どもをつくらないとする夫婦の増加傾向が加速している。

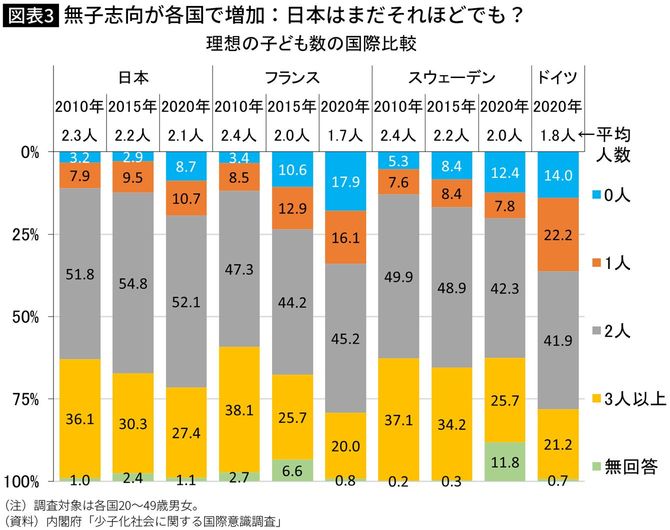

さらに、内閣府が5年ごとに行っている「少子化社会に関する国際意識調査」では、理想の子ども数の意識の変化について、外国との比較が可能である(図表3、図表4参照)。

対象は日本、フランス、スウェーデン、ドイツの計4カ国であり、ドイツを除いては2010年、2015年から2020年への推移も掲げた。

いずれの国、いずれの年次でも、欲しい子どもの数は2人がもっとも多く、3人以上がこれに次いで多くなっている(ただしドイツの2020年は1人が2位)。

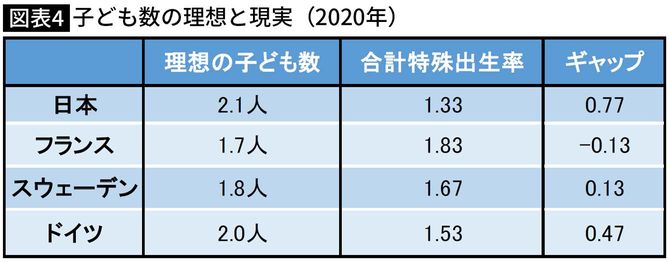

実際の子ども数(合計特殊出生率)では日本が最も少ない一方で、理想の子ども数の平均人数は日本、フランス、スウェーデン、ドイツの2020年値が、順に2.1人、1.7人、1.8人、2.0人とあまり変わりがなく、日本が最も多くなっているのは皮肉な結果である。理想と現実のギャップが最も大きいのは日本だと言える。

図表4に理想の子ども数と、実際の子ども数である合計特殊出生率、およびその差(ギャップ)を表にした。日本ほどではないがギャップが大きいのはドイツであり、フランス、スウェーデンはギャップがマイナスあるいは小さい。

政府の少子化対策が効果をあらわしていないと特に日本で感じられているのはこうした理想と現実、つまり、本当はほしいけど結果的にはつくらないというギャップの大きさによるものだと考えられる。フランスやスウェーデンの出生率もそう高くはないが、理想もそう高くはないので耐えられるのであろう。

日本、フランス、スウェーデンの理想の子ども数の2010年からの推移を見ると、平均人数が縮小傾向にあると同時に、0人(子どもはいらない)の比率がいずれの国でも大きくなっていることが分かる。すなわち、少子化の傾向と無子化の傾向が各国で見られる。

特に日本は2015年から2020年にかけて0人比率が2.9%から8.7%へと3倍近く拡大しているのが目立っている。理想と現実とのギャップについて理想のほうを現実に近づけざるを得ない結果だと思われる。できないことをいつまでも期待し続けることはできないのが人情なのだろう。