毒母問題の“ラスボス”は父親

【菅野】先ほど「家庭に無関心な父」に触れていらっしゃいましたが、父についてはいかがでしょうか。

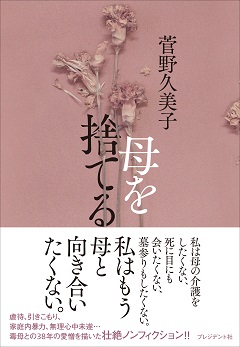

今回刊行した『母を捨てる』の中では「不在の父」についてもかなりページを割いているんです。

私の父は教員だったのですが、生粋の村上春樹ファンでした。父は彼を神のように崇めたてていて、私が父の部屋から春樹の本をこっそりと借りると、翌日には本棚に父が買い直した同じ本が補充されていたほどです。

マラソンやジャズ、レコードも大好きでとにかく自室に閉じこもっている。仕事以外は、自らの趣味というインナーワールドに耽溺していました。

反面、家庭の問題には没交渉で、いっさい目を向けようとはしませんでした。私が物心ついたときから、母との夫婦関係も冷え切っていました。だけど、教員で聖職者という世間体があるから、家庭生活は何とか維持しなければならない。

ただ、こういった父像って、ある意味、日本社会ではありふれています。その行き場のない夫婦の不全感が根底にあって牙を剝くことがあると思うんですよね。

だからこそ本書では、ぼやけがちな不在の父の実像をもっと鮮明に、そして明らかにしたいと思ったんです。「母と対になる父とは何なのか」を徹底的にあぶり出したい、と。

この点に関しては、斎藤先生にはどのように映りましたか。

【斎藤】私は常々言っているのですが、毒母問題の“ラスボス”(最後の敵)は父親なんです。これは、臨床心理士の信田さよ子さんも言っていることです。

日本の家族は韓国と同じく「母子関係」が主軸です。母親と子どもの関係が家庭の柱で、建前上は父親を奉っていますが、実際は家庭のコミュニケーションサークルから排除されているわけです。「お父さんには大事な話はできないけれど、とりあえず尊敬するふりをしておく」といったかたちです。

【菅野】なるほど。おっしゃる通りだと思います。母と私は、父を鼻つまみ者にしてバカにする一方で、異様な母娘同盟を築いていました。

仮面の「家族ごっこ」

【菅野】『母を捨てる』でも書いたのですが、私自身、母が入信したとある新興宗教の宗教二世だったのです。父には、その宗教に入信していることは、絶対に内緒でした。父は、宗教を嫌悪してましたから。

私たち親子はせっせと休日に施設に出かけて、お祈りをしたりするのですが、父は当然ながら、その輪の中にいないわけです。私はむしろ父を排した母との秘密の時間が大好きでした。

夕飯は父と一緒に食べるのですが、それは仮面の「家族ごっこ」の時間に過ぎなかったからです。

これは、まさにコミュニケーションサークルからの排除の象徴的なエピソードだったな、と。

【斎藤】つまり、父親は家庭において、いなくてもいい存在なんです。だからこそ、日本では世界でも例を見ない「単身赴任」という制度が普及しているわけです。

一方、韓国では子どもの世話をするために、母親が子の留学先に同行する「母子留学」が盛んです。英語が出世の生命線を握っているので英語ができなければ駄目だということで、中流以上の家庭は父親を国に残して母親と子どもがセットでアメリカやカナダに留学をする。

そういう父親のことを「雁パパ」と呼ぶそうです。雁は渡り鳥で、父親が海外と国内を飛び回る生活をすることから名付けられたとか。

【菅野】独特ですね。

【斎藤】国に残ってせっせと稼いだお金を留学先に持っていかれてしまうわけですから、孤独の中で自分の存在価値がわからなくなって精神的に病んでしまう父親が少なくないというのもわかります。