「クレイジー」に部下をマネジメントするには

クラシエが「CRAZY KRACIE」というビジョンを掲げたのは2017年のこと。7年経って、社員はいい意味でのわがままを言える組織になってきました。

関西大学卒業後、1985年にカネボウ入社。ホームプロダクツ部門に配属後、激動のカネボウ時代を過ごす。旧カネボウ破綻後、2007年にクラシエホームプロダクツ社長執行役員就任。18年にクラシエホールディングス代表取締役社長執行役員に就任。23年10月、グループの経営統合に伴い、現職に。

クレイジーは「狂気じみた」という意味だけではありません。たとえばメジャーリーグですごいプレーをしたら「クレイジーだ」と褒めますよね。それと同じように、人々を感嘆させるようなことをしようという意味でも使われます。ですから、たとえば工場でひたすら改善を続けたり、経理をミスなしでパーフェクトを目指すというクレイジーがあってもいい。自分自身が「これをとことんやりたい」と極めることができる環境をつくりたくて、このような表現を使うことにしたのです

そもそもなぜ私たちはクレイジーを目指したのか。クラシエは名門企業だったカネボウが破綻して誕生した会社です。カネボウ時代は強烈なトップダウン体制が組織に定着していて、若手が意見を言うなんて言語道断。服装から挨拶の順番まで厳しく管理されていた状態では、決していいアイデアは生まれないという気づきから、クラシエでは「クレイジー」という強烈なビジョンのもと、“いい意味でのわがまま”を言えるようにしたのでした。

ただ、最初はなかなか浸透しませんでした。賛同してくれた社員は数%。多くの社員は「せっかく普通の会社になったのに、また変なことを言い出した」と拒否反応です。

そこで風土改革のために「CRAZY創造部」を新設して、さまざまな施策を行いました。たとえば芸人さんを講師に招いて自分の課題解決のためのヒントをもらい、実践する「クレイジーアカデミー」を開催したり、直属の上司に言いにくいことも相談できるよう他部署や他事業の先輩をメンターにつける「ナナメンター」制度をつくったり。社員が夢中になれることをサポートしようと部活制度を始めたら、30近くの部ができました。なかにはカレー部やスイーツ部など、会社がお金を出していいのか迷う部もありますが、本気でやるならそれもありです。

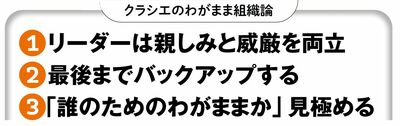

社員のクレイジーさを引き出すには、リーダーのふるまいも重要です。まず大切なのは、敷居を下げること。こんなことを主張しても怒られないんだという雰囲気づくりをリーダーが率先して行うことが必要です。

私は社員向けにブログを書いています。経営方針など大事なことも書きますが、意外に多いのが日常のこと。散歩中に川でボラの大群を見たとか、臨時休業したお店の張り紙を見たら「子どもの夏休みの宿題を手伝うので休みます」と書いてあってほっこりしたなど、会社と関係ない話が大半です。

時には「二日酔いで頭が痛い」と、本当にどうでもいいことを書くこともあります。ただ、そうやって素の自分を見せることで、「この社長になら言いたいことを言えそうだ」と思ってもらえます。

動画でも学ぶ「実践!わがままに生きる」

プレジデントオンラインアカデミーでは、クラシエ岩倉昌弘社長による「部下のわがままは、どこまで許すか?」のレッスンをご覧いただけます。