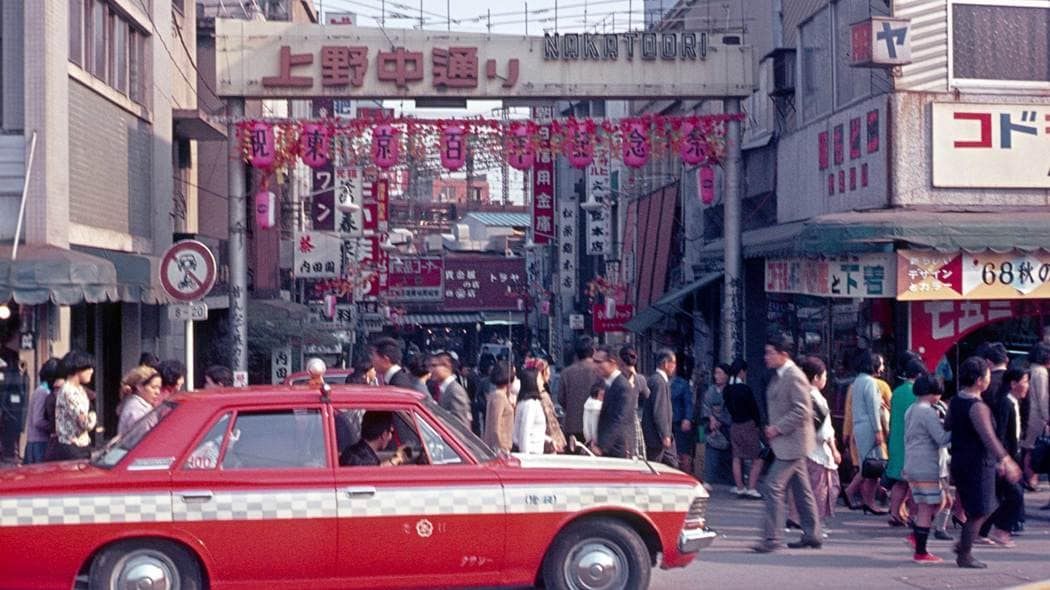

家庭的な安心感や空気が「昭和」にはあった

私が新聞社に入ったのは、昭和終わりごろの1988年。入社翌年の1月に昭和天皇が崩御されたので2年目から平成です。とはいえ、まだ昭和のにおいが色濃く残っていて、バブル期ごろまでは昭和的な文化や価値観は維持されていたように思います。

佐々木俊尚 Toshinao Sasaki

ジャーナリスト、評論家

テクノロジーから政治、経済、社会、ライフスタイルにいたるまで幅広く取材・執筆している。『Web3とメタバースは人間を自由にするか』など著書多数。

ジャーナリスト、評論家

テクノロジーから政治、経済、社会、ライフスタイルにいたるまで幅広く取材・執筆している。『Web3とメタバースは人間を自由にするか』など著書多数。

昭和を今振り返ると、悪い面ばかり思い浮かびます(苦笑)。たとえば、差別や人権侵害のような行為はごく当たり前にありました。

平成になると景気が悪くなり、就職氷河期もあって、会社が個人を守ってくれない、いわゆる自己責任論の重圧が強くなっていきます。自分一人で生き延びるしかないという空気が蔓延し、自己啓発本が売れ、「頑張ってホリエモンのようになろう」というような機運が高まりました。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント