弟と差別化するために性別に沿った態度を取るようになる

二つ目の理由は、「身近に異性がいることによる子どもの行動パターンの変化」です。

心理学の数多くの研究によれば、子どもは自分のきょうだいと差別化することを通じて個性を獲得する傾向があります(*4)。中でも異性のきょうだいがいる場合、自分の性別に沿った行動や態度をとることで、個性を獲得する場合があります(*5)。

たとえば、弟がいる場合、長女の行動パターンが「よりお姉ちゃんらしく、女の子らしいもの」になるといったことが考えられます。妹がいる場合と違って、弟がいると自分の性別をより強く意識するというわけです。

このように長女の行動パターンは、妹がいる場合と弟がいる場合では異なってくると考えられます。

「長女・弟」の場合ほど、より自分の性別に合致した行動をとりやすくなり、これが伝統的な性別役割分業意識を持つことにつながると考えられます。

さて、これまでの内容を整理すると、「長女・弟」と「長女・妹」では長女の直面する状況が異なります。

「長女・弟」の場合ほど、母親と過ごす時間が増えるだけでなく、女の子らしく振る舞うことを意識するようになります。このため、「長女・弟」の場合ほど、伝統的な性別役割分業意識を持ちやすくなるわけです。

この結果として、弟がいる長女ほど、伝統的な性別役割分業意識に沿った学業・職業選択を行ないやすくなります。

具体的に言えば、学業面では理系よりも文系を選びやすく、職業面では男性よりも女性比率が高い職種を選びやすくなります。また、これらの職種は相対的に所得水準が低い場合が多いため、所得もやや低めになるというわけです。

弟がいる長女の年収は16%低い

デンマークやアメリカにはブラザーペナルティが存在すると言えるわけですが、日本ではどうなのでしょうか。ここでは私が日本のデータを用いた検証例を紹介したいと思います。

分析に使用したのは、慶應義塾大学の『慶應義塾家計パネル調査』です。このデータの2004~2018年までの、20~59歳の女性(長女)を分析対象としています。分析対象となった人数は、合計で約2000人です。

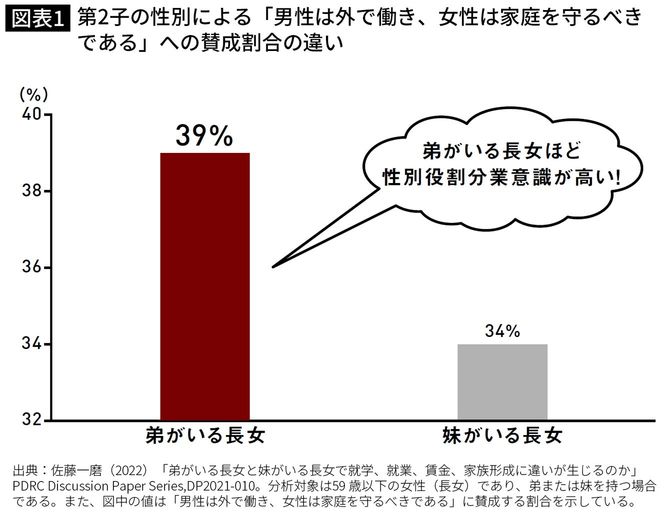

分析ではまず、弟がいる長女ほど、伝統的な性別役割分業意識を持っているのかを検証しました。図表1は、妹がいる長女と弟がいる長女で、どちらがより伝統的な性別役割分業意識に賛成するのかを比較しています。ここでは「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」に賛成しているかどうかで性別役割分業意識を計測しました。

図表1では、弟がいる長女のほうが5%ほど「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」に賛成する割合が高いことを示しています。5%というのは決して大きな差とは言えませんが、きょうだい構成は確かに長女の性別役割分業意識に影響していると言えるでしょう。