上水道は開発業者の負担で敷設

ところがきわめて不可解なことに、この分譲地には公共の上水道が敷設されている。

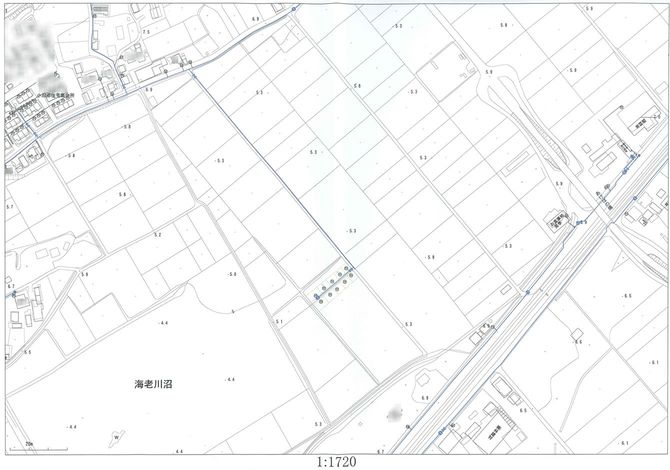

当時の販売業者(東京・池袋にあった不動産会社)と提携していた地元の不動産会社が申請者となって、この分譲地のある旧匝瑳郡光町の上水道事業を管轄する広域行政組合「八匝水道企業団」に、水道管敷設工事の申請が行われていた記録が残されている。申請は昭和63年である。

この分譲地は、過去に水道設備を備えた建造物が建築されたことはないので、その水道管が現在もまともに使用できるかどうかはわからない。しかし、少なくとも平成元年の分譲時点ではすでに水道管の敷設工事は完了しており、上水道完備の分譲として販売されたはずである。当然敷設費用は販売価格に上乗せされている。つまり購入者が負担している。

敷設工事を行った八匝水道企業団の職員によれば、こうした敷設工事は原則として、申請を行った開発業者が工事費用を負担するものであって、費用や工事を行う上で問題がない限り、申請を拒絶することはしない(できない)とのことだ。

誰が見ても無駄な工事であることは明白だが、公共の上水道とはいえ、一般の公共事業とは少々性質の異なるものである。

電柱は一本もない

ご丁寧なことに、分譲地の奥には消火栓のマンホールも残されている。一方で電線に関しては、分譲地のすぐ近くにまで、おそらく農業機械用と思われるための引き込みが行われているのだが、分譲地の中には電柱はない。

また、これも信じられないことであるが、この分譲地の道路は建築基準法第42条第1項第3号道路として指定されており、現在も法的には家屋の建築が可能である。

1区画あたりの面積は40~50坪しかないので、宅地としては狭いものの、舗装も行われ、水道も引かれ、消火栓もあり、家屋の建築も可能という、住宅地としての最低限の条件は整っている。しかし、そこへつながるまともな道路はない。

それでも実際に造成工事が行われているだけ、70年代に横行した原野商法と比較すればまだ良心的と言えるのかもしれない。