2006年、横浜で始まった研究は世界中で3万人に拡大

ペロブスカイトはもともとは帯電する性質を持った鉱物(酸化物)で、インクジェットプリンタの印刷ヘッドなどデバイスで使われていた。太陽電池で用いるのは、これを人工的につくった合成物(ハロゲン化物)だ。

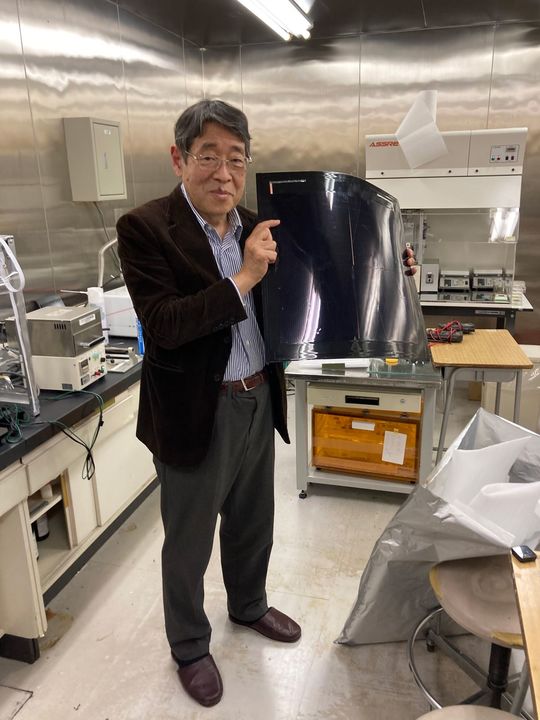

その発光特性を調べていた修士課程の学生(当時)、小島陽広さんが「色素増感」を「ペロブスカイト」に換えて実験したいと宮坂さんの研究室にやってきたことで、2006年、ひっそりと研究は始まった。

以来、研究を重ねるにつれ、内外の研究者が少しずつ増え始め、発電効率は徐々に上がっていく。その後の16年間で、1%に満たなかった発電効率は、最大で25.7%に到達(シリコン太陽電池は26.1%)。いよいよ実用化、大量生産へと動き始めたのだ。

わずか数名の研究者から始まった日本発の新エネルギーは、瞬く間に世界各国へと広がり、「いまや3万人ぐらいの人が研究している」(宮坂さん)と言われるまでになっている。とりわけ、中国の加速ぶりは著しく、政府の支援で、一気に実用化に向けて動き出し、すでに大量生産も始まらんとしている。

ペロブスカイト太陽電池がいよいよ現実化してきたということもあって、宮坂さんは、いま、多忙を極めている。家電、自動車、船舶など各企業からの問い合わせ、面談、レクチャーの要請が絶えないのだ。

「政府が『ゼロカーボン政策』を発表(2020年10月の『2050年カーボンニュートラル宣言』。2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを掲げた)してからじわじわ増えてきましたね。ペロブスカイトは、これまで学術的な研究が多くて、あまり産業では市民権をとっていないようなところもあったんですが、ゼロカーボン政策で急に身近な技術として知名度が上がってきた。ライフサイクルアセスメントで検索すれば、すぐにあがってくるし、日本で始まった研究で、原料はすべて国内調達ができること、仮に戦争になって鎖国となってもつくれるとメディアに出たりするから、注目を集め始めているのでしょう」(宮坂さん)