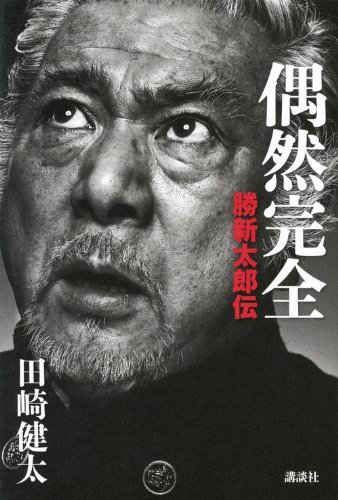

田崎 健太(たざき・けんた)

1968年、京都市生まれ。早稲田大学卒業後、小学館に入社。「週刊ポスト」編集部などを経て、99年末に退社。スポーツを中心にノンフィクションを手がける。『CUBA ユーウツな楽園』『W杯に群がる男たち』『辺境遊記』など著書多数。

1968年、京都市生まれ。早稲田大学卒業後、小学館に入社。「週刊ポスト」編集部などを経て、99年末に退社。スポーツを中心にノンフィクションを手がける。『CUBA ユーウツな楽園』『W杯に群がる男たち』『辺境遊記』など著書多数。

「20代で誰と出会うか。それで、その後の生き方は大体決まる。僕にとっては彼だった。彼と出会ったことで、大変な経験もしたけど、僕の人生は面白くなった」

“彼”とは、かつて大麻事件を起こし、「今後はパンツをはかない」という台詞を残した名優、故・勝新太郎。当時20代半ばの田崎健太氏は「週刊ポスト」の編集者で、勝の連載の担当をたまたま命ぜられた。勝の代表作『座頭市』シリーズすら満足に観ていなかった田崎氏にとって、勝は、銀幕の俳優というよりワイドショーの人。緊張より好奇心が先行する相手だった。

週1回、2ページの担当にもかかわらず、あるときは、ほぼ毎日勝邸に通い、音楽や映画の話、そして酒や食事を共にした。そこで見えたのは、ワイドショーからは読み取れなかった、彼の“素顔”だった。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(小原孝博=撮影)