年金制度改革から逃げ続けている低支持率の岸田首相

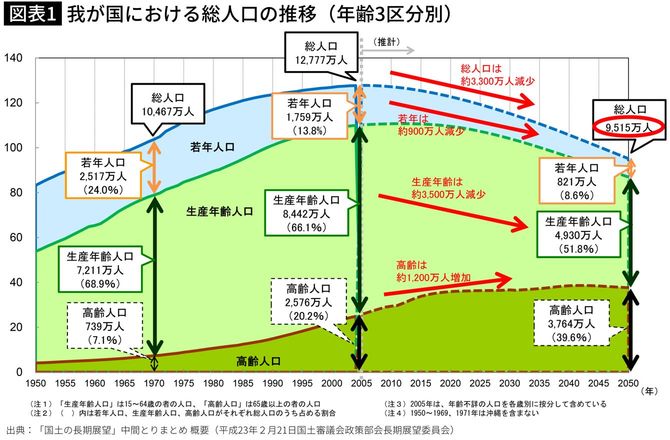

岸田文雄総理は、出生数の急速な減少への危機感から、「異次元の少子化対策」を打ち出した。しかし、今後の人口減少問題は、同時に高齢化問題を抱えていることでいっそう深刻なものになる。

2000年からの20年間で、日本の総人口の減少は80万人にとどまった。しかし、その内訳をみると、15~60歳の働き手人口が1100万人もの減少となった一方で、65歳以上の高齢人口は逆に1400万人も増加した。

こうした少子高齢化の進展にもかかわらず、社会保障などの基本的な改革は放置されたままである。間もなく公表予定の新しい「将来人口推計」ではもっと厳しい将来の少子高齢化の実像が明らかになる。

借金に依存した日本の社会保障

高齢者の生活を支える社会保障費の財源は、現役世代の賃金に比例した社会保険料と税金である。2月には財務省が国民負担率(国民所得に占める税金や社会保険料=年金・医療保険などの割合)が47.5%となる見込みと発表し、これではまるで「五公五民ではないか」と江戸時代の厳しい年貢率を引き合いに出して批判する声が国民から上がった。

「五公五民」の天引きにもかかわらず財政事情は苦しい。

なぜなら会社員がもらっている賃金は長らく横ばいで推移しており、税収の伸びも高くないからだ。このため高齢化で一直線に増える社会保障給付との差は、もっぱら国債発行で賄われている。この「借金に支えられた社会保障」の現状に対する岸田政権の危機感は驚くほど乏しい。

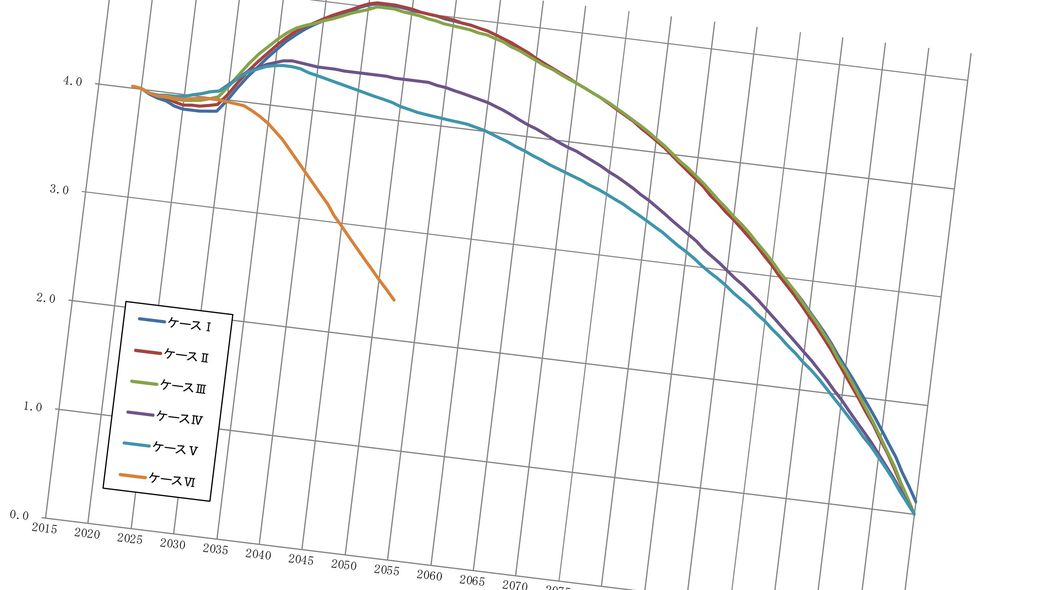

国が支出している社会保障費の半分を占める公的年金について、2024年には5年に1度の財政検証が予定されている。前回の2019年の財政検証では年金改革を先送りし、単に給付の選択肢を75歳まで延長という、ほとんど意味のない改正にとどまった。

今回の財政検証に対応するため、社会保障審議会の最初の年金部会が2022年10月に、また専門家による委員会も2023年2月に開催された。ここで示された審議内容としては、基礎年金の保険料納付期間の延長、厚生年金との財政調整、および厚生年金の適用範囲の拡大など、もっぱら技術的な内容にとどまった。今後、年金受給者が急増するなかで、その生活の柱となる公的年金が本当に維持可能なものかについての実質的な検証はまたも先送りされるのだろうか。

その大きなカギとなるのが、「厚生年金などの支給開始年齢の引き上げ」である。これは過去3年ごとに1歳引き上げられており、2025年には、男性について65歳の上限に到達する。年金部会ではこの支給開始年齢の65歳以上への引き上げについての言及はなく、事実上、行わないという重要な決定がなされたようだ。

しかし、先進国では米国やドイツなどが実施する「67歳」が、支給開始年齢の標準となっている。ここで、米国より平均寿命が5歳も長く、かつ延び続けている日本で本当に65歳のままの低い水準にとどめてよいのだろうか。