議論沸騰「厳し過ぎる解雇規制」の緩和、3つの誤解

日本の賃金水準は、過去20年間以上にわたってほとんど上昇していない。この異常さがようやく最近になって認識されており、その改善のために成長分野への労働移動が唱えられている。この手段のひとつとして、現行の「厳し過ぎる解雇規制」の緩和があげられているが、ここには三つの誤解がある。

第1に、日本の労働法では、組合活動の保護や育児休業などの場合を除き、解雇の際には30日分の賃金支払の義務付けしかない。この解雇手当さえ支払えば解雇は原則自由のため、日本はOECD基準による国際比較では、むしろ解雇規制の弱いグループに含まれている。

第2に、解雇紛争についての民事訴訟では、経営者の解雇権を前提として、その「権利濫用の有無」が争点となる。ここでは、「解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効」という労働契約法の漠然とした基準しかないため、その具体的な解釈は裁判官任せとなっている。

例えばアル中で会社に被害を与えた重役の解雇まで無効とした仙台高裁判決(2010年)など、解雇が容認される基準は明確でない。また、裁判に長い時間がかかるため、資金力の乏しい労働者の利用は困難となる。このように解雇についての判例法の曖昧さが、「厳しい解雇規制」という誤解を生む要因となっている。

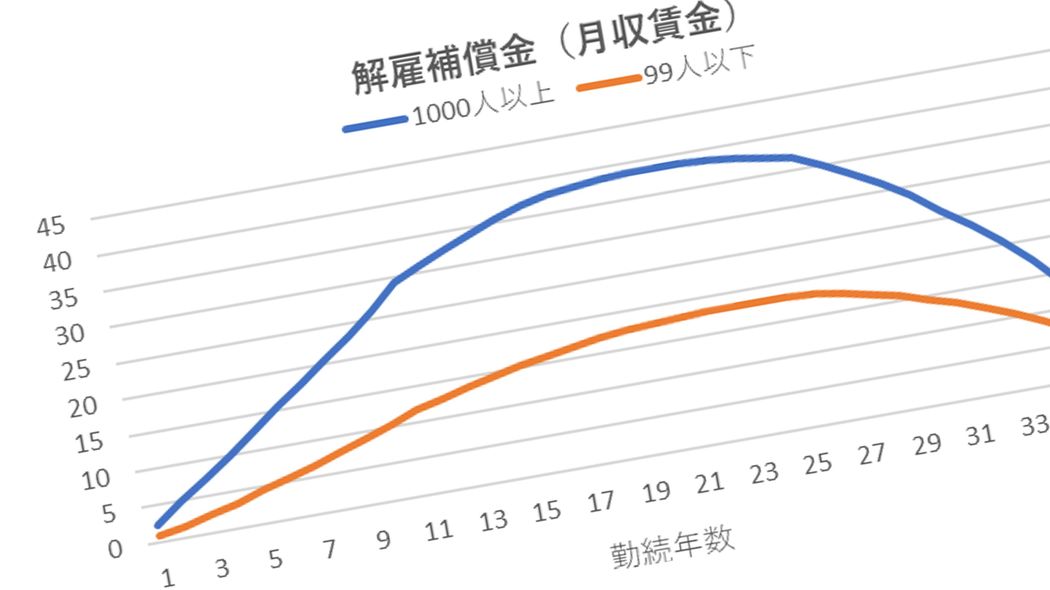

第3に、裁判で解雇無効判決が下されても、現実には和解金など、事実上の金銭補償で解決される場合が多い。しかし、その水準には、企業側の支払い能力などにより、大きなばらつきがある。実効的な解雇規制がないことにより、民事裁判に訴えられる労働者と、そうでない労働者との間に、補償金の大きな格差が生じている。この点で、現行の労働基準法の「30日分の賃金という低すぎる解雇手当」を、長年にわたって放置してきた厚労省の責任は大きい。

解雇の金銭解決方式の導入については、解雇を容易にしたい経営側と、雇用を守りたい組合側との労使対立という見方が一般的である。しかし、いくら制度が導入されても、それで解雇が容易になるか否かは、設定される補償金の水準次第である。現行の解雇規制の「緩和」ではなく、むしろ個々の労働者の状況に応じた、解雇の金銭補償金額のルールを明確にするための「規制の新設」が求められている。