インタビュー時の配慮も一流だった

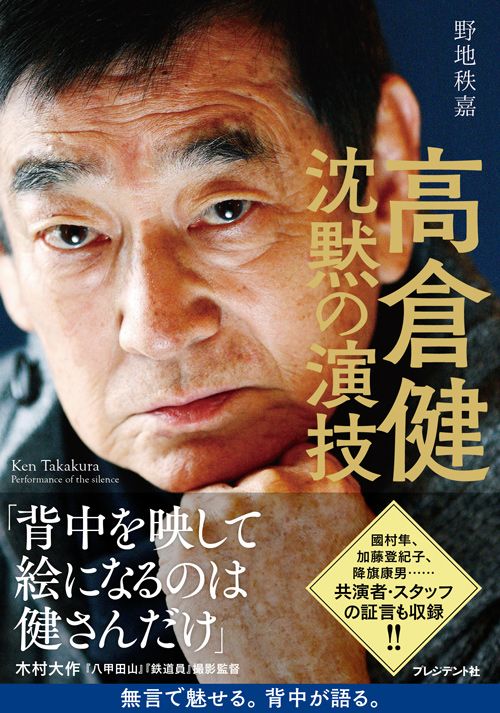

そういう基本を大事にしているのが高倉健だ。大事にしているからこそスターが務まる。ストイックなだけではなく、当たり前の小さな基本を彼はずっと大切にしていた。

撮影で使う小道具も一度は使って機能を知っておく。置き場所も決めておく。撮影前に録音部のマイクに話しかけて、どれくらいの音量で声が入るのか、雑音は混じっていないかも確認していた。

もっといえば、撮影所に向かう道も毎日、決めていた。運転するのは専属のドライバーだ。茶色のデイムラー・ダブルシックスに乗って、約束した時間に着くように行く。

一度だけ、品川のホテルから大泉学園駅の撮影所まで乗せてもらったことがある。後ろの座席に座って、インタビューしたからだ。

車が動き出す前に高倉健とドライバーが打ち合わせをしていた。話していたのは撮影所までのルートだった。

「今日はインタビューをやるから、高速ではなく下道を通ろう。高速だとタイヤの音が入る。録音しなきゃいけないから静かな道で行こう」

そこまで考えて撮影所までの道を選んでいたのである。

また、彼は現場ではメモをしていた。演技のこと、セリフのこと、革製のブックカバーに入れた台本にはさまざまなことをメモしていた。

思うに、彼は失敗を恐れる俳優なのだろう。そして、名優とか演技派と呼ばれないように気を遣っていた。「スターから演技派になった」と言われることもまた彼にとっては失敗だ。かれはずっとスターでいる道を選んだ。

観客の心を揺さぶるのは名セリフだからではない

高倉健の名セリフとしてよく挙げられるのが『駅 STATION』(1981年)の倍賞千恵子とのラブシーンの後の言葉だ。

「樺太まで聞こえるかと思ったぜ」

もしくは任侠映画で使われた「死んでもらいます」だろう。

だが、本人は名セリフを必要としていない。名セリフをしゃべることに対して、忸怩たる気持ちを持っている。

「ありがとう」とか「すみません」という普通の言葉を発することで観客の心を揺さぶりたいと思っている。だから、台本に名セリフが入っていても、「飛んだ」ふりをしてしゃべらない。『あなたへ』では、しゃべりたいセリフしかしゃべらなかった。

だが、日常のなんでもない言葉だけで観客を魅了するのは練られた名セリフを発するよりもはるかに難しいことだ。

映画の名演技とはセリフをうまくしゃべることではない。大げさな動きでもなければ感情を爆発させることでもない。顔の演技でもない。

何もしなくとも、セリフを発しなくとも、観客に存在を感じさせることだ。

それができたのが高倉健だった。