厳密な試算は他に譲るとして、ここでは大づかみに、何歳ぐらいまで働けばよいかをイメージしてみよう。

財政の悪化を端的に示すのは、赤字国債の発行である。赤字国債は1970年代半ばから十数年間発行されたあと、いったんゼロになった。しかし、1990年代半ばに発行が再開され、その後急激に増加した。1990年代半ばといえば、生産年齢人口(15~64歳)が減少に転じた時期である。生産年齢人口の総人口に占める比率も同時期から一貫して低下を続け、赤字国債の発行も増え続けてきた。

これは偶然ではない。1990年代半ば以降、税金や保険料を納める側の人口が減り、保険の給付を受ける側の人口が増えた。制度が「伸びきった」状態のまま、人口構成が転換点を過ぎ、世代間の負担の転嫁が始まったように見える。

70歳代半ばまで働くこと

重要なことは、働く人の割合を1990年代半ばの水準に引き戻すことである。そうすれば、「働く人」と「働いていない人(乳幼児や学生および引退後の高齢者)」のバランスが回復し、財政も改善する。

ここでは、生産年齢人口を潜在的な「働く人」とみなし、生産年齢人口比率を1990年代半ばの水準に引き戻すことを考えてみよう。ただし、15~64歳という生産年齢人口の定義を残したままでは、実現できない。そこで、将来に限って、生産年齢人口の定義を拡張し、上限をどれぐらい引き上げれば計算が合うかを試算してみる。

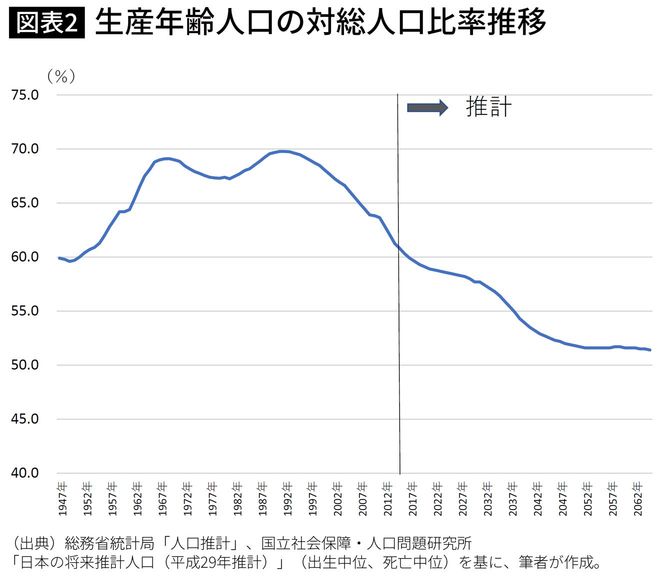

ちなみに、従来の定義である15~64歳人口の総人口に占める比率の推移は、図表2のとおりである。ピークは1990年代半ばの約7割だった。これが足もとでは6割弱まで低下している。この水準は戦後最も低い。さらに、「脚の長い凧形」がほぼ完成する2045年には、5割強まで低下する。ただし、その後はおおむね横ばいで推移する。若い世代だけでなく、高齢者の数も減り始めるからだ。

したがって、2045年をターゲットに、潜在的な「働く人」の比率を90年代半ば並みの約7割に戻せれば、安定した財政状態を展望できるだろう。

以上を踏まえ、2045年をターゲットに、生産年齢人口の上限を何歳まで引き上げれば、約7割となるかを試算してみる。結果は75歳前後となった。大づかみにいえば、一人ひとりが70歳代半ばまで働く社会とすれば、子どもや孫の世代に大きな負担をかけずに、社会を回していけることになる。