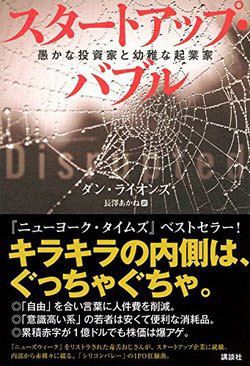

※以下はダン・ライオンズ『スタートアップ・バブル 愚かな投資家と幼稚な起業家』(講談社)の第12章「部品としての社員」からの抜粋です。

取材経験25年でもわからなかった

どうやら私は、世間知らずだったらしい。25年間、IT企業について書いてきたから、この業界をわかっているつもりでいた。だが、ハブスポットで気づいたのは、自分が信じていた多くのことが間違っていたこと。

たとえば、IT企業は、偉大な発明――目を見張るような機器や素晴らしいソフトウェア――から始まるものだと思っていた。アップルでは、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックがパソコンをつくったし、マイクロソフトでは、ビル・ゲイツとポール・アレンがプログラミング言語を、のちにはOS(オペレーティング・システム)を開発したし、セルゲイ・ブリンとラリー・ペイジはグーグル検索エンジンをつくった。エンジニアリングが先で、営業はあとからついてくるもの。それが物事の仕組みだ、と信じていた。

ところが、ハブスポットはその逆をいった。ハブスポットの最初の社員の中には、営業のトップとマーケティングのトップがいた。ハリガンとダーメッシュは、まだ売る商品もなく、どんな商品をつくるかすらわからないのに、そのポジションに人を雇った。ハブスポットは売る商品を探しつつ、営業活動から始めた会社なのだ。

「世界を変える」と口にする大勢の若者

そしてもう一つ、新しい仕事で学んでいることがある。それは、人々はいまだにこのビジネスを「テクノロジー業界」と呼んでいるが、実のところ、もはやテクノロジーは主役じゃない、ということ。「素晴らしいテクノロジーを開発すれば報われる、という時代は終わった」というのは、ある友人の弁。彼は1980年代からこの業界で働いてきた元投資銀行家で、今はスタートアップ企業に助言している。「大事なのはビジネスモデルさ。市場は、一気に大きくなる企業の創業者にお金を払う。大事なのは、速く大きくなること。もうけるな、ひたすら大きくなれ、とね」

それが、ハブスポットがしていることだ。同社のテクノロジーはそれほど目を引くものではないが、収益成長率ときたら! ベンチャー投資家がハブスポットにどっさり投資するのも、「ハブスポットはIPOに成功する」と信じているのも、増収のおかげだ。ハブスポットが山ほど若者を雇う理由もそこにある。それが、投資家が見たがっているものだから――人生を楽しみ、「世界を変える」と口にする大勢の若者……。それが売りになるのだ。