花魁から河岸女郎まで、吉原にいた遊女たちは苦界から脱け出すことはできたのか。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)で吉原についての風俗考証をした山田順子さんは「身請けが女郎の幸せというが、好きな人の妻になれるわけではない。27歳の年季明けでも多くは自由になれなかった」という――。

※本稿は、山田順子『吉原噺 蔦屋重三郎が生きた世界』(徳間書店)の一部を再編集したものです。

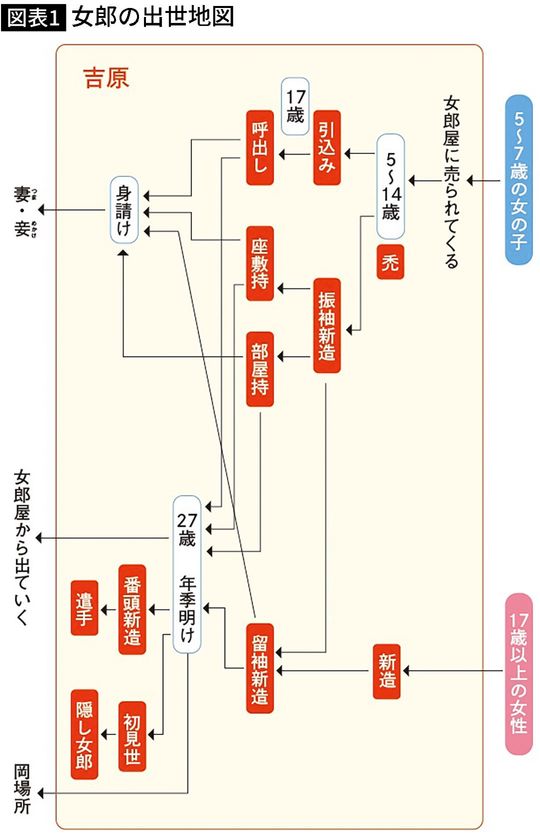

吉原に3000人いた遊女の「出世」は14歳ぐらいで決まった

吉原に女郎は平均で2000から3000人いましたが、その女郎の出世の階段は、禿のときにほぼ決まっていました。

5~14歳頃 「禿」

5歳~10歳くらいで、吉原に売られてきます。一般に「吉原の年季奉公は10年、27歳で年季明け」と言われていますが、5歳から計算すると、15歳で年季明けでは、肝心な仕事をする期間がありません。27歳まで働いたとしたら、22年間もかかります。

これは禿が子どもで女郎働きをせず、むしろ女郎屋が養って育てているという考えですから、禿の期間は年季奉公の期間に入りません。とはいえ、まったく何もしないでご飯が食べられるわけではなく、各々の花魁付きとして、花魁の世話をしたり、花魁道中に従ったり、客の前では花魁に代わって酌をしたりと、それなりに役目があります。しかしこれは仕事ではなく、女郎になるための教育期間と見なされます。さらに、読み書きはもちろんですが、吉原の女郎として絶対に必要な、読書や習字、和歌や俳句などの教養も学ばなければなりません。

これらは、その禿を預かった花魁の責任で行われるため、花魁にとってもかなりの重荷でした。さらに、禿の豪華な衣装の費用も花魁が払うので、花魁自身の借金は増えるばかりです。しかし、自分も同じように育てられた花魁にとっては当然のことだったようです。

こうして育てられた、禿が14歳くらいになったとき、将来の進路が定まります。