キャリアアップを果たすうえで、一つの契機となるのが「管理職への昇格」です。自分自身の成果を上げることに注力できていたポジションから、組織や事業など自分以外の存在に対して責任を負わなければならないポジションへ。責任の範囲も視点もプレーヤー時代から大きく変わります。

管理職のメリットやデメリットはどこにあるのか。管理職の面白さや大変さはどんなところか。管理職としてキャリアを築いていくには、どんな点を意識すべきか。

今回はあらゆる組織のオペレーション分析を通じて中間管理職の働き方改善に取り組んできた専門家のコメントをもとに、管理職のメリット・デメリットと、“攻略法”を解説します。

トリノ・ガーデン株式会社 代表取締役。鳥取県鳥取市出身。北九州市立大学卒業後、2005年(株)ベンチャー・リンク入社。2010年にトリノ・ガーデン(株)を設立し、オペレーションに特化した分析サービスを展開。IEや人間工学、心理学、脳科学などを用いたアプローチにより、分析だけでなく改善・定着までを手がける。オペレーション科学の専門企業として、世界規模の飲食チェーンから創業190年の老舗料亭といった飲食業をはじめとし、医療、介護、小売、教育、建設など幅広い分野の生産性改善の取組みに従事。

著者近刊:

『オペレーション科学』(柴田書店、2022年)

『中間管理職無理ゲー完全攻略法』(CCCメディアハウス、2024年)

※取材はリモートで実施しました

プレーヤーと管理職では「ゲームのルールが全然違う」

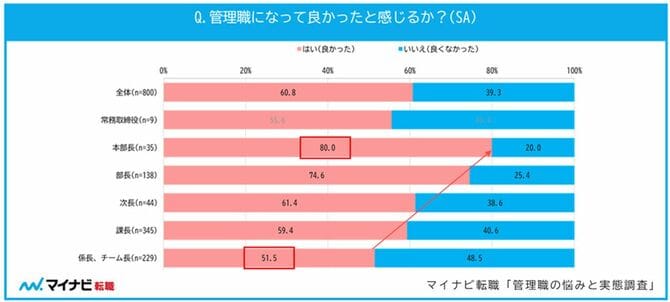

マイナビ転職が800名の管理職を対象に行なったアンケート(※1)によると、「管理職になって良かった」と感じている人は全体の60.8%にのぼりました。さらに、この割合は役職が上がるほど高まり、本部長クラスは8割が「管理職になって良かった」と感じているようです。

この結果について、中谷さんは「プレーヤーと管理職の仕事の違い」という観点から「納得感がある」と語ります。

「管理職の仕事は、現場のプレーヤーとはまったく違います。プレーヤーよりも責任の重い仕事が増え、目の前の仕事をこなすだけでなく先を見通す必要も出てきます。この“責任の重さ”と“見通さなければならない期間”は役職が上がるほど重く、長くなっていくと考えてください。

プレーヤーと管理職の違いは『ゲームのルール(やるべきことや評価軸)の違い』と理解していただくと分かりやすいかもしれません。“具体的”なものから、より“抽象的”なものに評価軸が変わるわけです。

プレーヤーが取り組むのは、いかに速く、いかに効率的に、いかに大量の仕事をさばけるか、そのプロセスでいかに高品質なアウトプットを出せるか、というゲーム。一方の管理職はいかに組織の成長スピードを上げるか、ビジネスの規模を大きくできるか、というゲームです。もちろん、比率自体はプレーヤー時代より減るものの、管理職も前者のような具体的な仕事をやらなくていいわけではありません。

自転車をこぎさえすればいいプレーヤーと、自転車をこぎながら自転車よりも速く走るオートバイをつくらなければならない管理職。

こんな風にたとえると、双方の役割の違いが伝わりますでしょうか。そして、オートバイをつくって終わりではなく、次はオートバイを走らせながら『自動車をつくる』というタスクに取りかかる必要がありますが……。

こうして、プレーヤーの頃とは違う、「具体と抽象を行き来して、目の前の仕事よりも組織や事業の成長にコミットする」という新たな“ゲーム”を楽しめる人が管理職として活躍しているわけですから、役職が上がれば上がるほど『管理職になって良かった』と感じる人が増えるのは当然といえます。逆に、その“ゲーム”を面白いと感じられない人は、管理職を希望しませんよね」