様変わりする日本のお墓事情

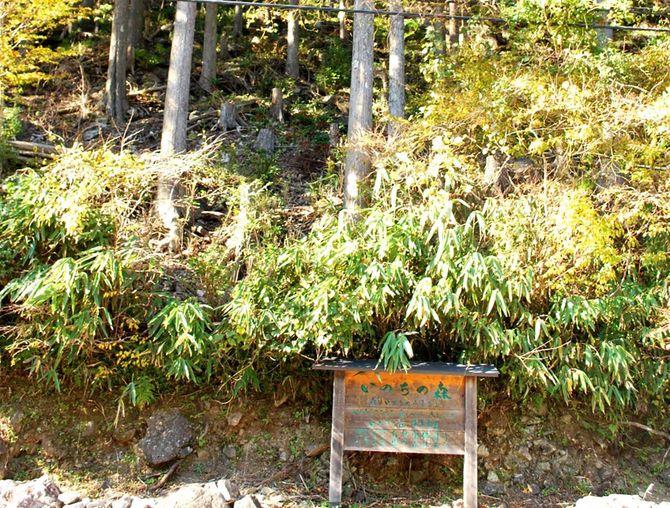

三重県大台町。紀伊半島の山をかき分けるように奥へ奥へと進むと、道路沿いに「いのちの森」と書かれた木製の看板が現れた。この森が、自然宗佛國寺の開いた森林自然葬墓地である。

自然葬とは散骨を意味する。通常の散骨は海洋に撒くことが多いが、山中に撒く森林散骨もある。この「いのちの森」では、生前契約された方が亡くなると、木の骨壺に砕いた遺骨を詰めてこの森の中にそっと置かれる。時とともに骨壺も骨も土に還るというわけだ。この墓地を開いた黙雷和尚によると、開設して約10年、40人ほどが生前契約し、うち12人がこの森に眠っているという。

高齢化の進む日本では亡くなる人が増え続け、それに伴いお墓事情は様変わりしてきた。従来の墓石を設置する墓はさほど増えず、むしろ墓じまいが進んでいる。また従来の様式とは違う多様な墓地が生まれ始めた。

なぜ散骨や樹木葬が増えているのか

終活サービスを提供する企業が実施した「お墓の消費者全国実態調査(2025年版)」によると、昨年求められたお墓のうち樹木葬は48.5%を占め、従来の一般の墓(17.0%)の約3倍を占めた。ほか納骨堂や合葬墓も増えている。

樹木葬にはさまざまな形態があるものの、基本は石の墓標を立てるのではなく樹木を植える、もしくは樹木の根元に埋葬するものだ。遺骨も墓標とする樹木も、いつか自然に溶け込むことを前提としている。また遺骨を海や森に撒く散骨(自然葬)も増えている。こちらも自然に還ることを願う気持ちがある。

ただし、樹木葬という名称を冠しているものの、実態は遺骨をコンクリートのカロート(遺骨安置場所)に納める墓地もある。樹木さえなく石板を設置する墓地も登場している。樹木葬人気への便乗だろうか。これでは自然に還る理念は活かされず、単に安価で永代供養されることだけが特徴の墓地だと言えよう。

ともあれ、なぜ散骨や樹木葬が増えたのだろうか。私は樹木葬墓地を開いた人々に取材して歩いたことがあるが、まず浮かび上がってきたのは、従来の石墓に継承不安があることだ。