江戸最大の花街だった吉原とはどんな場所だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「城郭と同じように、周囲を深い堀と高い塀で囲んでいた。この構造を見るだけでも、女郎たちの過酷な生活が目に浮かぶ」という――。

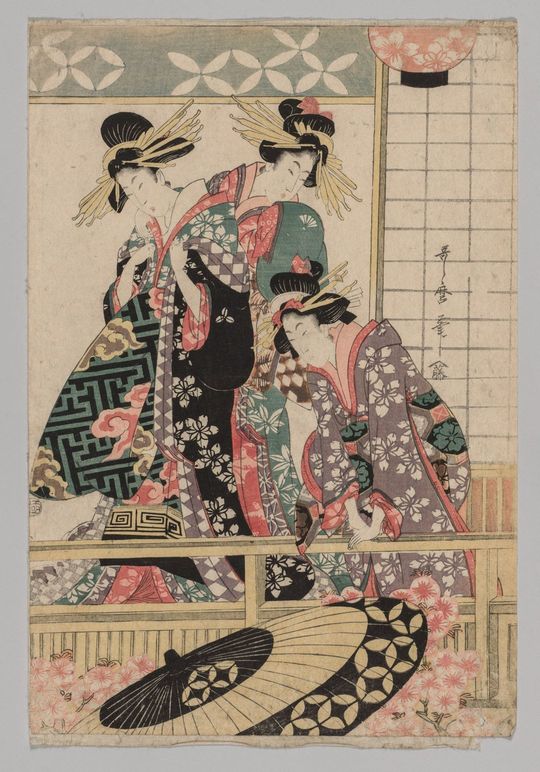

喜多川歌麿筆・春の街を眺める吉原の女性たち(クリーブランド美術館所蔵)(写真=Bequest of James Parmelee/CC-Zero/Wikimedia Commons)

吉原の構造からわかる女郎たちの過酷な生活

蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)、つまりNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公は吉原で生まれ育った。現在、ドラマのなかで蔦重は、客が減っている吉原を盛り上げようと手を尽くしているが、吉原とはいうまでもなく、きわめて特殊な地域だった。

そこで遊ぶ男たちにとっては「遊里」という言葉が象徴する遊興街であったし、文化人たちが集う文化の発信地という側面もあった。しかし、とくにこの場所で働く女性たちにとっては、過酷すぎる土地だった。

「べらぼう」の第5回「蔦に唐丸因果の蔓」(2月2日放送)では、蔦重が面倒をみていた画才がある謎の少年、唐丸(渡邉斗翔)が姿をくらました。蔦重は幼馴染の花魁、花の井(小芝風花)に、唐丸はもう死んでいるかもしれないと嘆くが、彼女はこう返した。「まことのことがわからないなら、できるだけ楽しいことを考える。それがわっちらの流儀だろ」。

吉原で生きていくためには、せめて「楽しいことを考える」ように努めていなければ、日々を乗り越えることができない。そんな過酷な現実を物語っていた。実際、吉原は構造からして女性たちに過酷だった。その構造とは、「城」と同じだと考えれば理解しやすい。