『枕草子』が道長を脅かす存在に

清少納言と紫式部が対面したという記録はない。だからといって2人に直接的な交流はなかったと断じることはできないが、「光る君へ」で描かれる2人の交流はフィクションである。だが、清少納言が意図したかどうかはともかく、『枕草子』が当時の宮廷社会で、「光る君へ」の第29回で描かれたような政治性を帯びたことはまちがいない。

清少納言については、生まれた年も、宮仕えをはじめた時期も、史料から確定することができない。だが、定子が入内して2、3年以内に出仕したとすれば、正暦3年(992)か同4年(993)ごろということになる。長保2年(1000)12月16日に定子が亡くなると、里に下がって、ふたたび女房になることはなかった。

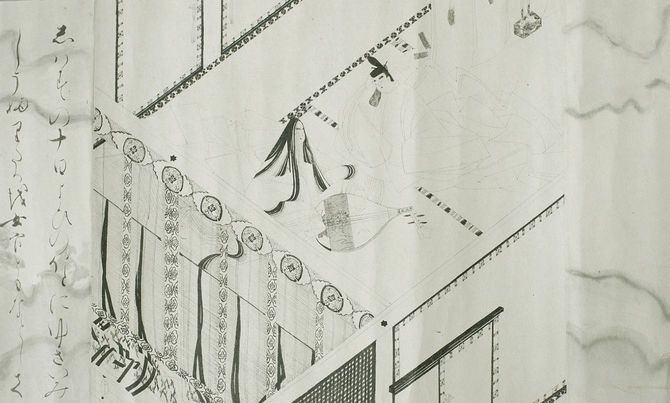

そして、清少納言が宮仕えをした7、8年のことを記述したのが『枕草子』で、伊井春樹氏はこう記す。「清少納言は中宮定子を賛美し、現実の世に迫って来る厳しく追い詰められた姿は描こうともせず、明るい話題に転じるのが自分の任務と考えていたようである。(中略)むしろ悲しい現実から目を背け、定子の賛美を書き留めることが、自分の女房としての責務であるとしていたのであろう」(『紫式部の実像』朝日選書)。

実際、『枕草子』は宮中でたちまち評判を呼び、長女である彰子のサロンを盛り上げたい藤原道長を脅かす存在になった。

いつ紫式部は「源氏物語』を書き始めたのか

一方、紫式部が中宮彰子のもとに出仕したのは、清少納言が宮仕えをやめて何年かしてからだった。どの年か正確にはわからないが、『紫式部日記』の寛弘5年(1008)12月29日の条に、「しはすの二十九日にまゐる。はじめてまゐりしもこよひのことぞかし(12月29日に参上する。最初に参上したのも同じ日だった)」とある。

また、それに続いて「こよなくたち馴れにけるも、うとまし身のほどやとおぼゆ(宮仕えにすっかり慣れてしまったのも、いとわしいことと思える)」と書かれているから、寛弘5年の前年ではなく、寛弘3年(1006)か同2年(1005)だろうと思われる。

出仕することになった理由は、道長の引きがあったからに違いない。だが、いうまでもないが、2人のあいだに「光る君へ」で描かれている恋愛関係があったからではない。書きはじめられていた『源氏物語』などによって、文才が認められたからだと考えられる。

では、『源氏物語』はなぜ、そして、いつ書かれたのか。「光る君へ」で時代考証を担当する倉本一宏氏の見解によれば、書きはじめられたのは、夫の藤原宣孝が死去した長保3年(1001)から出仕するまでのあいだと推定されるという。