子供でもわかる…自民党がタクシー業界に忖度する理由

政府は6月内にまとめる経済政策の基本方針を定める「骨太の方針」に、「日本版ライドシェア」を全国に広げる方針を盛り込むと見られている。

これは一般ドライバーが有料で乗客を運ぶ仕組みだが、それがタクシー会社の独占的な管理下におかれることが決められた。これはデジタル技術を用いた多様な事業主体が競争する、主要国のライドシェアとは根本的に違う。

日本でも、本年4月からライドシェアを導入するための本格的な議論を始めた際に、タクシー会社だけでなく、それ以外の多様な事業体についても、ライドシェアの安全管理の仕組みを競わせるべきであった。

それが、なぜタクシー会社だけに運営を限定するという、世界に例のない「日本型ライドシェア」を先行して行ったのか。

これは、タクシー会社が切望している、当面の運転手不足を緩和する一方で、「日本型ライドシェアの効果も分からないうちに、本格的な解禁の議論を行うのは拙速」という、改革先送りの口実を導くための周到な布石であった。要は、他の主要国のような新しい産業としてのライドシェアを断固拒みたいわけだ。

もともと、この「タクシー会社が独占する自家用運転者の活用」の構想は、2023年に全国ハイヤー・タクシー協会の川鍋一朗会長が示した「アプリ配車に限った一種免許保有者によるタクシー乗務」という私案が、その原型となっている。これならタクシー会社も反対しない、「政治的に実現が容易なライドシェア」を日本にも導入できるとして国交省に速やかに採用された。

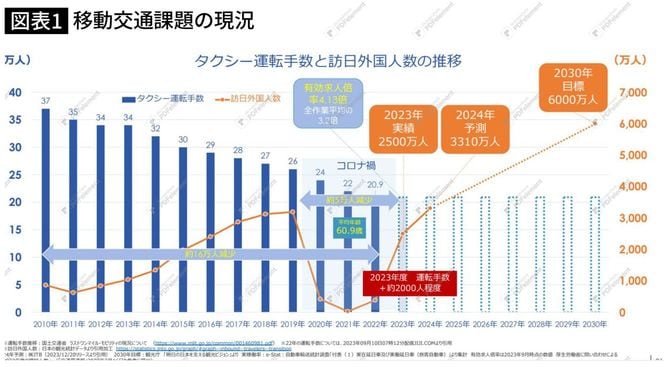

この自家用運転者の活用方式は、本来の「交通難民の解消」という利用者主体の考え方からはほど遠い内容といえる。現に、運転手不足を補うために4月から始まった、自家用車活用事業のドライバー数は1282人(5月6日の週まで)に過ぎない。これでは、首都圏を含む全国の過去5年間で6万人も減少したタクシードライバーの不足に対して、焼け石に水の状況だ。都内中心部の住人などは、タクシー不足を実感できないかもしれないが、少し地方にいけば圧倒的に足りないのだ。

本来、ライドシェアとタクシービジネスは、基本的に別の形態の輸送サービスである。後者のタクシーは専業の運転手による会社の乗用車を用いた準公的なサービスで、流しで拾ったお客の乗車拒否はできない。

今回、タクシー会社が募集したものは、二種免許(バスやタクシーなどの旅客自動車の運転手の免許)は持たないものの、あくまでもタクシー会社に雇われたパートタイム雇用契約の「職業運転手」である。働く区域や勤務時間も週に何日、何時から何時までと事前に拘束されるため、本業との両立は困難となろう。

他方、本来のライドシェアは、利用者も運転者も、事前に登録して審査を受ける「会員制クラブ」のようなものである。契約先のプラットフォーム会社との働き方は自由で、どんな仕事を本業にしていたとしても、その合間に、兼業で同じ方面に行きたい利用者を便乗させることもできる。

タクシー運転手のように駅前やタクシー乗り場などでの長時間の待ち時間もなく、社会全体でガソリン消費も節約できる、省エネ型の効率的なサービスである。ドライバーにとっては、会社に制約されずに、自分の都合の良い時間と場所で働けることが魅力だ。海外の調査では、このメリットがなければライドシェアは行わないという人が多い結果になっている。

今回の歪んだ「日本型ライドシェア」を全国的に解禁しても、どれだけの効果が期待できるかは明確ではない。仮に、タクシー会社との雇用契約に応じる一般のドライバーが少なければ、日本ではライドシェアは馴染まないといえる。逆に十分多くのドライバーが集まれば、現行方式のままでよい。どちらにしてもタクシー会社の利益となる。表現を選ばずに言えば“胴元”の勝ちがあらかじめ決まっている。もっと言えば“イカサマ賭博”のようなものとも言える。