生鮮スーパーがコンビニサイズの店舗を運営するのは難しかった

一般的に食品スーパーは生鮮、惣菜のパック詰めや最終加工を店舗内のバックヤードで行うという仕組みになっているため、コンビニサイズの出店スペースで店を作ろうとすると、バックヤードに1/3ほどは割かなければならない。結果、2/3ほどの売場しか作れず、そこに作業のための人員を配置していたら、採算が合わない、というのが大きな理由である。特に23区、京浜といった地代の高い場所では、余計にコストがかかる。

しかし、まいばすは、イオングループの供給インフラを活用して、加工センターでパック済みの商品を、店舗に配送して、陳列するだけにした。なので、バックヤードが狭くても大丈夫で、店舗のほとんどを売場として活用しつつ、人手がかからない仕組みを構築した。まいばすが首都圏中心部にギュッと集まっているのは、人口密集地という市場性はもちろんだが、センターから効率的に配送するため、物流効率からこうなっている、という面が大きいのである。

インフレを追い風にコンビニ客の需要もつかむ

まいばすは23区+京浜の1000店舗体制となり、規模の利益によって収益基盤もほぼ確立することに成功しているのだが、それを後押ししたのが、ここ最近のインフレ環境である。

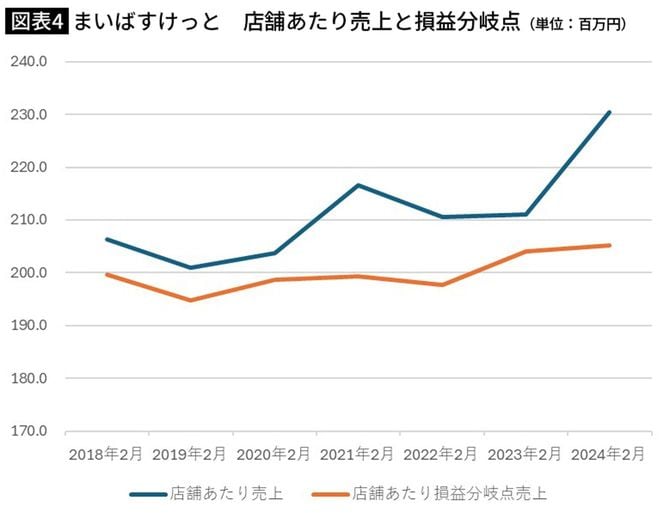

図表4は、まいばすの1店舗あたりの売上と1店舗あたりの損益分岐点売上の推移である。損益分岐点売上=固定費/(1-変動費比率)のため、販管費/営業総利益率を計算して簡易的に算出してみたものだ。損益分岐点は少しずつ店舗を大きくしていることもあって、若干上昇気味ではあるものの、実際の1店あたり売上は右肩上がりで増えており、特に2023年度は大きく伸びている。この背景は、実質賃金マイナスが2年ほど続いて、消費者の価格選好意識が高まっていることにある。これまでコンビニで買っていた消費者も、スーパー価格のまいばすに立ち寄る人が増えている。

また、同程度の品質であればナショナルブランド(NB)でなくても、低価格のプライベートブランド(PB)で代替してもいい、という傾向が強くなっており、価格据置宣言をしてアピールしているイオン、トップバリュ製品の販売額は1割以上伸びている。1/4くらいの商品をトップバリュが占めているといわれる、まいばすへの支持は一気に高まりつつある。