定期テスト対策は2週間前からでは遅い

目標が決まれば、目標までの道のりを計画の「見える化」シートで事前に確認しましょう。

ここでは、学校のワークや塾のワークの取り組むペースについても触れていきます。

多くの学校では、生徒たちが定期テストの2週間前に予定を立てて、勉強を進めています。

でも、はたしてそれで学年1位が目指せるのでしょうか?

私の塾では、過去1学年から10人もの学年1位を輩出し、18年間、どの代からも学年1位を出してきました。

その経験から言えるのは、2週間前から計画を立てるのでは遅いということです。

最低でも、3週間〜1カ月の「見える化」が必須です。

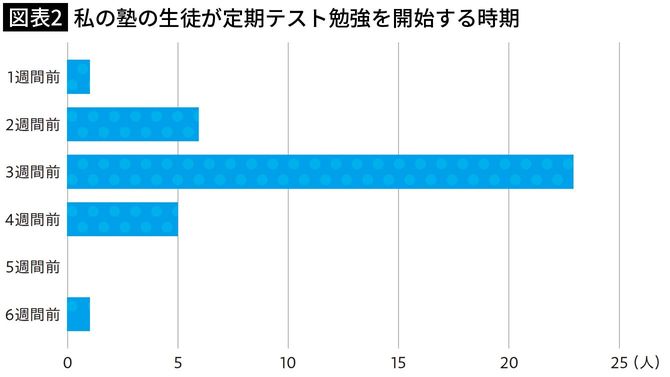

図表2は、私の塾の生徒が実際に定期テストの勉強を始める時期についてアンケートした結果をまとめたものです。

多くの生徒が3週間前からスタートしていますね。

これを参考にして、計画の「見える化」をしていきましょう。

また、ふだんの自分の学習ペースなども考慮し、それが適しているかどうかの確認もしてください。

定期テストと実力テストの結果は比例傾向にはあるが…

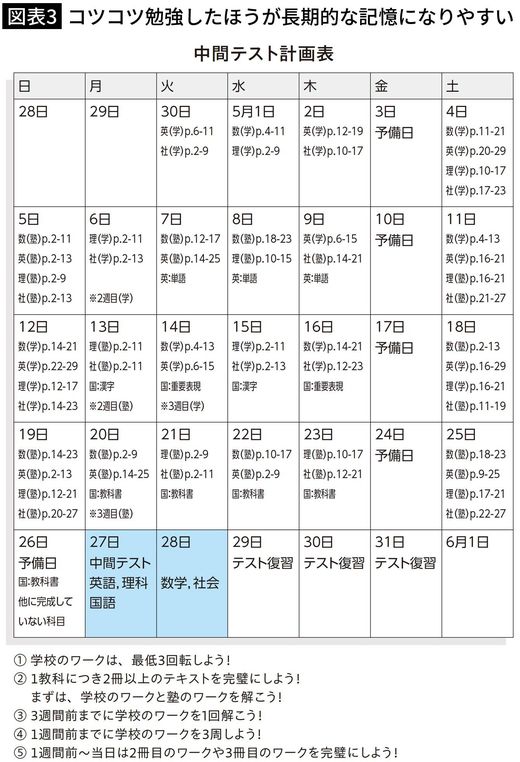

図表3は偏差値70超を達成した子の計画の「見える化」シートですが、これを見ると定期テストの約1カ月前からの計画となっています。

たしかに、2週間前からの勉強でも学年の上位10%以内に入る子はいるでしょう。

しかし、それでは不十分です。なぜなら、偏差値70超をとるには、実力テストで上位3%以内に入る必要があるからです。

基本的に、定期テストの順位と実力テストの偏差値は、比例傾向にあります。一般的に定期テストの順位が高い生徒ほど、偏差値も高くなります。

ただ、ここで多くの方が気づかない盲点があります。

たとえば、4週間前からテスト勉強をスタートした生徒と2週間前からスタートした生徒の定期テストの点数が同じだったとしましょう。

この2人は、実力テストで同じ結果になると思いますか?

じつは、定期テストの結果は同じでも、4週間前からスタートし、コツコツ勉強している生徒のほうが長期的な記憶になりやすいため、範囲が広い実力テストでいい結果を残すケースが圧倒的に多いのです。