徳川家康に警戒されたが、二代将軍・秀忠に尽くす立場に

末期の家康は、二代将軍・徳川秀忠のことを頼むと政宗に依頼したようである。後に秀忠も病床にて、我が子・家光を守り立てるよう政宗に依頼している。またその際、秀忠は「家康公の末期の言葉を違えず、今日に至るまで、その志を見せてくれたので、三代将軍へ代を譲ることができた」と政宗に感謝しているのである。

若かりし頃の政宗は天下取りに燃えていたとも言われる(平川新「政宗謀反の噂と徳川家康」(『東北文化研究室紀要』52、2011年)。しかし、その野望は、豊臣秀吉や徳川家康の天下制覇により、挫けていかざるを得なかった。無謀な反抗は、御家の破滅を招くだけである。そこで、政宗は将軍に信頼されつつ、大名としての安定した立場を選択した。現代風に言えば、全国に支社がある大企業の仙台支店長の座に甘んじたということだろうか。晩年の政宗は仙台城や江戸藩邸で悠々自適の日々を送ることになる。

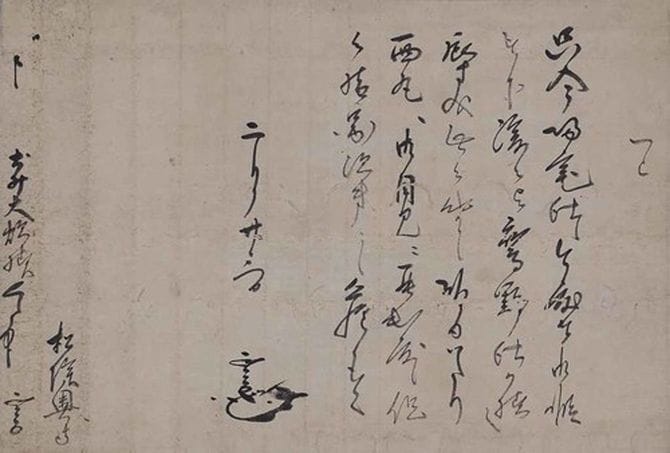

そのようなことを念頭において、政宗のルーティーン(日課、決まった手順)をご覧頂きたい。政宗のルーティーンが記されているのが、政宗の従兄弟・伊達成実(1568〜1646年)が記した『政宗記』という書物である。そのなかに「政宗一代之行儀」との項目があり、政宗の日課が書かれているのだ。

江戸幕府の重鎮となってからの伊達政宗の日課とは

ちなみに、政宗の遺骨は丹念に調査され、身長は159.4cmだったと言われている。手足の骨は太く、筋肉もあり頑強な肉体を有していたようだ。

まず、政宗が朝起きて一番にやったことは何か。現代人ならば、布団からはい出て顔を洗ったり、歯を磨いたりといったことかもしれないが、政宗は違った。寝床において、髪を自ら束ねたのだ。その後、トイレに行き、またもとの寝床に帰ってくる。

そして、煙草を所望するのである。煙草を差し出す者は決まっていたようだ。警護役の小姓がその役目を承っていた。現代人ならば、ライターで煙草に火をつけて一服といった感じだが、政宗の場合は、寝床の上に虎皮を敷かせて、必要な道具を置かせ、ろうそくの火で煙草を吸ったのである。

ちょっとした儀式のようでもあり、まさに、朝から「伊達者」(ぜいたくで、風流を好む人)ということもできるだろう。3服あるいは5服吸ったという。その間、政宗は何を考えていたのだろうか。何も考えずリラックスしていたか。それとも、政治向きのことでも考えていたのか、想像が膨らむ。