子を産む以前に結婚自体を諦めてしまう

厚労省の2021年「第10回21世紀成年者縦断調査」(対象29~38歳独身男性)によれば、初婚のもっとも多い年齢帯である29~38歳独身男性の年収のボリュームゾーンは240万~300万円に過ぎず、480万円以上の年収はたったの6%しか存在しないからです。

とはいえ、「世帯所得600万円なら、夫婦300万円ずつでも達成可能ではないか」という指摘もあります。数字上は確かにそうでも、いざ出産・子育て期において、夫の一馬力にならざるを得ないケースも多々あります。子を産んだとたんに、所得が半減してしまうのではとても怖くて産めないという人もいることでしょう。

要するに、現在の日本においては、「児童のいる世帯」の中央値718万円とまではいわなくても、せめて600万円以上の世帯所得が、子を産むひとつの基準となります。多くの若い独身男性からすれば、「一体いつになったらその基準を自分は超えられるのだろう」と思ってしまうかもしれません。むしろ「今の仕事でそんな額になることはとても無理だから結婚なんて諦めよう」と思う人たちも出てきます。それが、現状の日本の婚姻減少「諦婚化」の土台にあります。

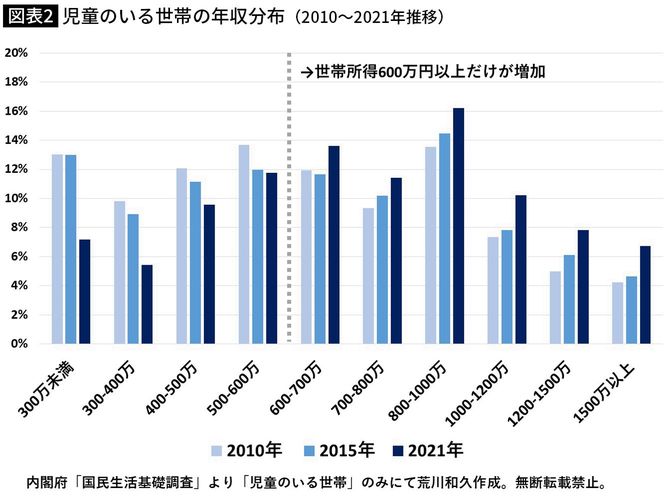

しかし、昔からそうだったわけではありません。同じく国民生活基礎調査の過去統計をひもとくと、ここ10年の間に大きく変化したことがわかります。

現役世帯の3割が400万円に達していない現実

2000年から2021年の推移を見ると、「児童のいる世帯」の年収分布で急上昇しているのは、800万円以上の世帯で、ほぼ3%ずつ増えています。近年、所得上位層だけが子どもを産んでいるともいえるわけです。

しかし、これは、高所得層の人口が増えたからではありません。あくまで構成比であり、実数が増えているのではないからです。そもそも、「児童のいる世帯」そのものの絶対数は婚姻減もあり激減しています。ここから解釈できるのは、「高所得層が結婚して子どもを産んでいる」のではなく、「ただでさえ少ない高所得層しか結婚も子育てもできなくなった」とみるべきでしょう。

図表1のデータに戻りますが、そもそも子の有無にかかわらず、日本の現役世帯の全体の3割が400万円に達しないというのはどうなんでしょう。これは、年金だけが所得である高齢者世帯は除いた数字です。日本全体が貧乏となっているということではないでしょうか。

何度もこの連載でも書いていることですが、そもそも日本の少子化は、結婚した夫婦の子どもの数が少ないせいではありません。結婚した夫婦の一組当たりの産む子どもの数はざっくり約2人であり、1980年代と比べても遜色はないのです。