賃金が下がり、税・社会保険料の負担が増えている

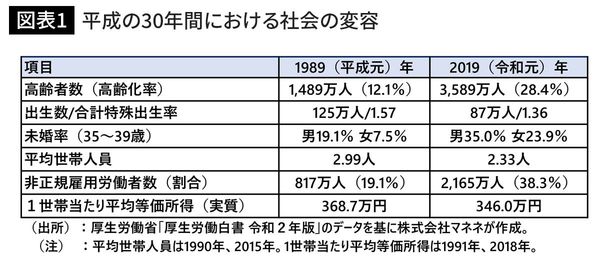

日本経済を形容して「失われた30年」という言葉が用いられることが多々ある。平成元年(1989年)から令和元年(2019年)の30年間における社会の変容をまとめたものが図表1だ。少子高齢化が進み、非正規雇用労働者が急増し、雇用者に占める非正規の割合も倍増した。そして、何よりこの間に国民の賃金もほとんど上昇しなかった。

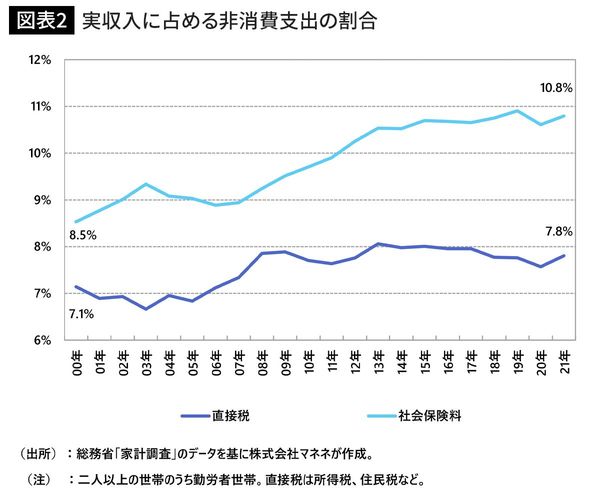

日本では物価が長らく上昇してこなかったため、賃金が伸びなくても家計の影響は抑えられたという指摘もあるのかもしれないが、その間にも税金や社会保険料の負担割合は増え続けた。図表2は実収入に占める直接税と社会保険料の割合の推移をグラフ化したものである。直接税とは所得税や住民税を含んでいる。

非消費支出の割合が増加傾向にある事は一目瞭然であり、なかでも社会保険料の負担の増加が顕著だが、これらに加えて消費をする際には消費税がかかってくるわけだが、この税率も3%から5%、8%、10%と引き上げられ続けてきた。それ以外にも電気代には「再生可能エネルギー発電促進賦課金」、いわゆる「再エネ賦課金」が上乗せされるなど、国民の負担ばかりが増えてきた30年ともいえよう。

「持家の帰属家賃」を除いた物価は3%上昇

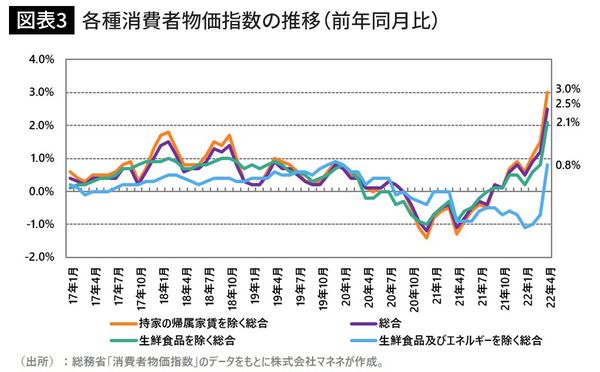

足元では物価上昇が家計を襲っている。

物価を見る際には総務省が発表している消費者物価指数を確認することが一般的だが、物価の趨勢を確認するためには天候要因や地政学リスク、投機資金の影響などを除くために「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」の数字を見ることが多い。

ただ、ここでは家計の体感的な物価上昇を把握するために「持家の帰属家賃を除く総合」を見ることにしよう。

「持家の帰属家賃」というのは、持家世帯が住んでいる住宅を借家だと仮定した場合に、そのサービスに対し当然家賃を支払わなければならないと考え、持家の住宅から得られるサービスに相当する価値を見積もり、これを住宅費用とみなした場合に支払われるであろう家賃を指している。

この部分については物価の上昇が影響しにくく、家計の体感的な物価上昇を把握するには適さないため、これを除いたのだ。