日本は児童手当等の現金給付政策が弱い

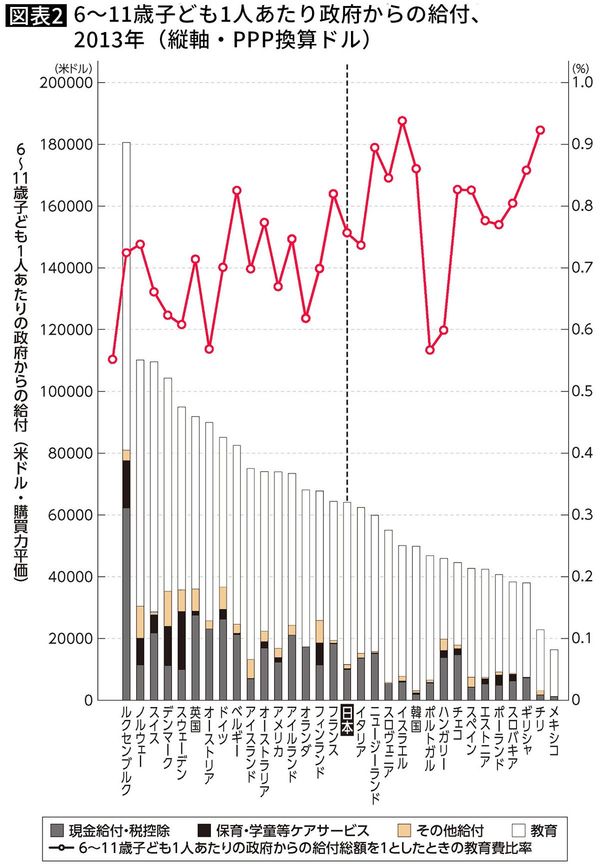

私も、義務教育段階での政府の教育支出と家族関係支出との関係を国際比較したことがあります(※1)。図表2は政府からの家族・教育関係支出(子ども1人あたり・米ドルベース)を棒グラフであらわしたものです。棒グラフの一番下の黒とグレーの部分が児童手当・扶養控除などの現金給付策(税優遇策による家計への税控除含む)となっています。

山口教授の示した家族関係社会支出の図(図表1)と同様に、6~11歳段階でも日本の子どもへの政府支出は少ないことがわかります。だからといって棒グラフの白い部分で示した政府支出教育費が国際的に見て手厚いかというと、そのようなこともないのです。日本の6~11歳の家族・教育関係支出は6万4050ドルと、比較可能な国の中では中程度にすぎません。

また、政府が支出する教育・家族経費の中で教育費が占める比率をあらわしたものが図表2上の折れ線グラフです。子どもに対する政府支出のうち教育費の比率が0.76と教育に偏っており、児童手当等の現金給付政策が弱いという特徴が確認できます。

子どもを差別・分断する制度

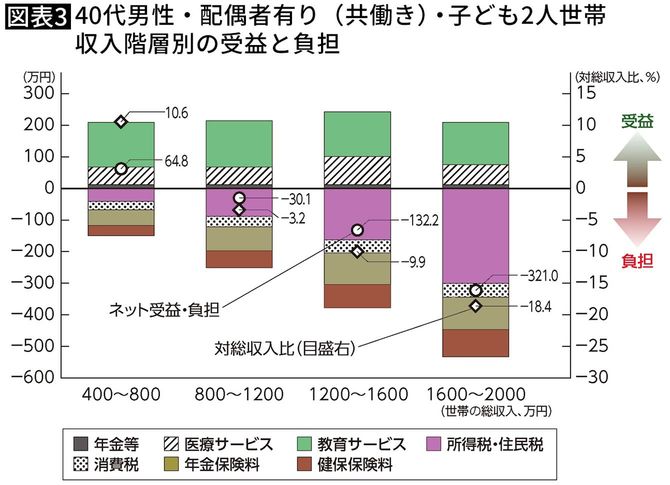

図表3に示したように、内閣府が2015年に示した分析結果からは、年収800万円以上の子育て世帯では、税・保険料などの負担が受益を上回っていることがわかっています(※2)。この状態でさらに2022年度から子ども1人で年6万円(子ども2人で年12万円、3人で年18万円)の受益が減少すると、子育て世帯はどうなるのでしょうか。

就労し、納税し、年金や社会保険料を支払っても、教育や保育でのメリットがないうえに、児童手当まで削減される。子どもを産み育てるほどに生活が苦しくなっていく。低所得層やひとり親だけでなく、中高所得層まで追い詰められている状況こそが、子育て罰大国・日本の実態なのです。

中高所得層の児童手当を削って待機児童対策にまわすことは、子育て世代内部での分断を深めていきます。2021年度現在で小学3年生以上の子どもを持つ世代は、幼児教育の無償化の恩恵をまったく受けていないため、純粋な負担増になる「はずれくじ世代」となってしまいます。

高所得層の児童手当の廃止を強行すれば、「子育て罰」の厳罰化になるのはもちろんですが、そもそも、中高所得層の子育て世帯が楽な暮らしをしているわけではないのです。

まず、世帯年収910万円以上の相対的高所得層は、第二次安倍政権のもとで高校無償化の対象外となりました。とくに年収1000万円を上まわる世帯の大学生は、日本学生支援機構の貸与奨学金も借りられないなど、すべての支援の対象から外れます。すなわち、日本の中高所得層にとっての「子育て罰」とは、稼げば稼ぐほど支援から切り捨てられていくことなのです。